check_boxてんかんの内科的治療

- てんかんと診断を受けた場合、まずは薬物治療を開始します。

- 薬物治療の目的は、脳神経細胞の慢性的な興奮を抑制することにより発作が出現しないようにすることです。

- そのため、薬物治療は長期間の継続が必要になります。

- 薬物の選択は、てんかんの病型や発作の型により異なります。

- 薬剤の効果を判定しつつ、副作用を定期的にチェックしていきます。

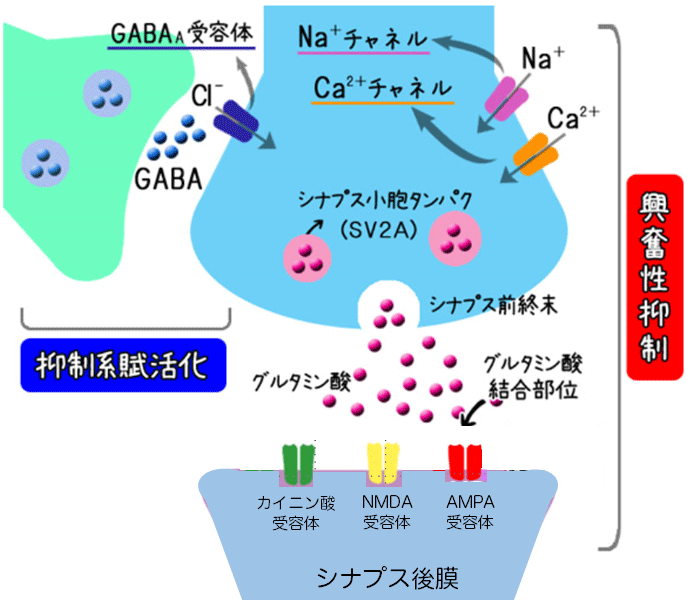

perm_media 抗てんかん薬の作用機序

1.興奮系の働きを抑える

神経細胞は、Na+やCa2+が細胞膜を通過して細胞内に入ることで興奮する。これらのイオンの動きを抑えることで過剰な興奮が起こらないようにする。

- フェニトイン

- カルバマゼピン

- バルプロ酸

- ゾニサミド

- エトスクシミド

- トピラマート

- ラモトリギン

- ペランパネルなど

2.抑制系の働きを強める

脳内にはGABAという興奮を抑える働きをもつ物質がある。

抑制系を強める抗てんかん薬はGABAの働きを強め、てんかんを抑える。

- ジアゼパム

- クロナゼパム

- クロバザム

- ガバペンチン

- バルビタール系

- ビガバトリンなど

3.新しい作用をもつ

これまでとは違った作用で過剰な興奮を抑え、抑制的な働きを強めることで、てんかんを抑える。

- レベチラセタム

format_list_bulleted 抗てんかん薬一覧

| 薬剤名 | 主な作用機序 | 主な副作用 |

|---|---|---|

| カルバマゼピン (CBZ) |

Naチャネル抑制 |

|

| ラモトリギン (LTG) |

Naチャネル抑制 |

|

| レベチラセタム (LEV) |

SV2A結合 |

|

| ゾニサミド (ZNS) |

Naチャネル阻害 Caチャネル阻害 GABA増強 炭酸脱水素酵素阻害 |

|

| トピラマート (TPM) |

Naチャネル抑制 Caチャネル抑制 GABA増強 興奮性アミノ酸受容体抑制 炭酸脱水素酵素阻害 |

|

| フェニトイン (PHT) |

Naチャネル抑制 |

|

| ガバペンチン (GBP) |

Caチャネルに結合し 伝達物質遊離調節 |

|

| バルプロ酸 (VPA) |

GABAAを介した抑制の増強 グルタミンを介した興奮の阻害 |

|

| フェノバルビタール (PB) |

GABA-Cl-BZ受容体抑制 Naチャネル抑制 Caチャネル抑制 グルタミン酸受容体阻害 |

|

| プリミドン (PRM) |

GABA-Cl-BZ受容体抑制 |

|

| クロナゼパム (CZP) |

GABAAを介した抑制の増強 |

|

| クロバザム (CLB) |

GABAAを介した抑制の増強 |

|

| ニトラゼパム (NZP) |

GABAAを介した抑制の増強 |

|

| ペランパネル (PER) |

非競合的AMPA受容体阻害 |

|

| ラコサミド (LCM) |

Naチャネル阻害 (緩徐な賦活化を促進) |

|

| アセタゾラミド (AZA) |

炭酸脱水酵素阻害 |

|

| スルチアム (SLT) |

炭酸脱水酵素阻害 |

|

| エトスクシミド (ESM) |

Caチャネル抑制 |

|

| 臭化物(Br) |

|

|

| ビガバトリン (VGB) |

GABAを分解するGABA-Tの阻害 |

|

| ルフィナミド (RFN) |

Naチャネル抑制 |

|

| スチリペントール (STL) |

GABAを介した抑制の増強 |

|

warning 薬剤選択時の注意事項

- 第一選択薬から使用して効果と副作用をみていく。

- 初期量で発作抑制効果がなく、副作用がないか許容範囲であれば増量していく。

- 最大量まで増量しても発作が続く時には薬剤の変更あるいは追加を検討する。

- 複数の薬剤を使用する際には作用機序が異なる組み合わせも念頭に置く。

- 多剤の併用にても発作が続く場合には、食事療法や外科治療なども検討する。

- 薬物にても発作の抑制に至らない場合、食事療法が検討される場合があります。

- 食事療法は、ケトン食療法が古くからありますが、修正アトキンズ療法などもあります。

- ケトン食療法は糖・炭水化物・蛋白質を減らして脂肪を増やした食事で、脂肪が分解されてケトン体が体内で作られて発作の抑制を図ります。

- 修正アトキンズ食は糖質のみを制限する食事療法です。

- 食事療法は重大な副作用が生じることもあり、導入時には医療機関にて管理する必要があります。自宅で開始することは危険を伴います。

- 当院では、小児科において主にケトン食療法の導入を入院管理のもとに行っています。

restaurant 当院のケトン食

古典的ケトン食を主に行っています

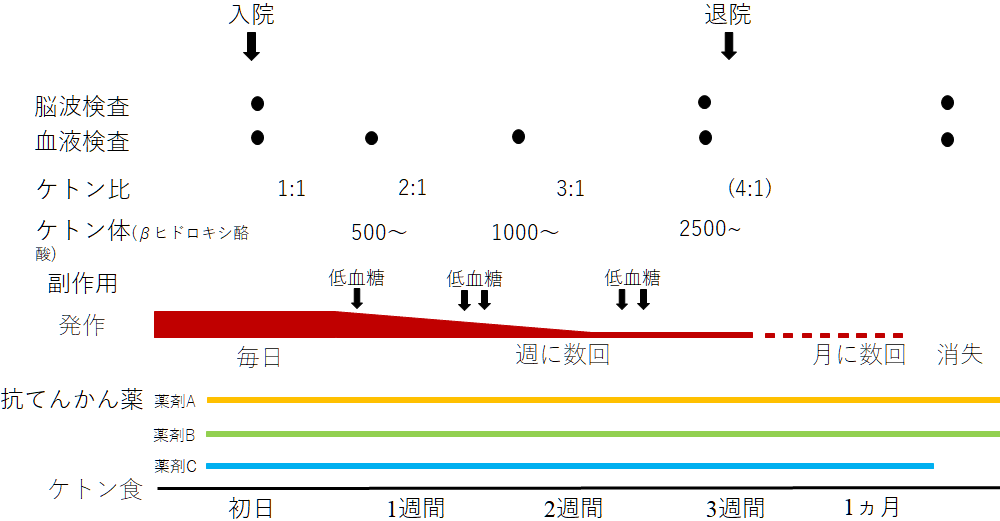

入院期間は、副作用の出現状況やケトン食に適応するまでの期間にもよりますが、概ね3週間~1か月間です。

ケトン食開始前

- 脳波検査と血液検査を行い、ケトン食開始後と比較できるようにします。

ケトン食開始

- ケトン食初日~3,4日間はケトン比を1:1より開始します。

- 数日毎に血液検査によりケトン体(アセト酢酸とβヒドロキシ酪酸)の上昇を確認します。

- そして次にケトン比を2:1に上げて、数日後に更に3:1に上げていきます。

- ケトン比を4:1まで上げることもありますが稀です。

- ケトン体の上昇の目標値は個々の患者さんで異なりますが、通常はβヒドロキシ酪酸を2000-3000µmol/Lとしています。

- よく経験される副作用は低血糖で、入院中は毎食前に血糖測定を行います。

- もし低血糖(血糖50㎎/dl未満)があれば、緊急に糖を摂取して血糖を正常範囲内に維持します。

- 低血糖を呈する頻度が多ければ、ケトン比を下げたり、ケトン比を上げていくペースを予定よりもゆっくりにします。

- 他に多い副作用として、食欲不振や嘔吐があります。

- この間、発作の頻度や持続時間、形態をモニターしながらケトン食の効果判定を行います。

- また自宅でケトン食療法を継続できるように、ケトン食専門の栄養士によりケトン食の作り方をレクチャーします。

退院後

- ケトン体を高値に維持できて副作用も許容範囲内になれば、退院して自宅にてケトン食療法を継続していきます。

- 外来で発作のモニターをしつつ血液検査や脳波検査を必要に応じて行っていきます。

restaurant ケトン食の適応

- 乳児から成人まで、ケトン食は実施可能です。

- てんかん外科が有効な可能性がある場合は、先に手術を検討しています。

- どの発作型や脳波異常にケトン食が有効なのかは不明です。

特に有効な疾患

- ・GLUT1欠損症

- ・PDHC欠損症

- ・ミオクロニー失立てんかん

- ・結節性硬化症

- ・Rett症候群

- ・Dravet症候群

- ・West症候群

有効例の報告のある疾患

- ・一部のミトコンドリア異常症

- ・糖原病V型

- ・Landau-Kleffner症候群

- ・Lafora病

- ・亜急性硬化性全脳炎

禁忌

- ・脂肪酸代謝異常

- ・カルニチン代謝異常

- ・ポルフィリン症

- ・ピルビン酸カルボキシラーゼ欠損症

典型例

- ケトン比1:1より開始

- 低血糖が出現も許容範囲

- 発作は減少

- 脳波所見の改善

- 抗てんかん薬を減量