【総合診療勉強会「大阪どまんなか」について】

現在の医学部教育においては実臨床で必要とされる臨床推論・鑑別診断的側面からの教育は不十分であり、卒業後の初期臨床研修以降になって身につけていくのが実状です。初期臨床研修においても各人の意識の違いや施設毎に異なる教育内容により、十分な診断能力が身につかずに研修を終える医師もいると聞きます。この状況を改善するには医学生の段階から鑑別診断に興味を持ち総合的に患者さんを診る視点を養う事が必要と考え、総合診療勉強会「大阪どまんなか」が発足しました。

この勉強会に参加され、医師・医学生がタッグを組み、熟達の先生方からエネルギーあふれる若手の皆さんまで、相互コミュニケーションをより密に行うことでイノベーションが発生し、日本の総合診療がより良いものになるものと期待しております。

NEW

総合診療勉強会「大阪どまんなかTHE FINAL(第12回)」

/2018.1.20(土)、21(日)

いよいよ最終回となった大阪どまんなかは、2018年1月20日(土)、21日(日)の二日間にわたり開催されました。

記念すべきFINALは、第2回の再来として“ギャラクシーの先生方が集結する勉強会”として企画が進みました。また、全講演をコラボセッションとして開催する事になり、「身体診察」「臨床推論」「感染症」「ポリファーマシー」「論文投稿」の5つをテーマに講演が行われま

また、今回は、医師、医学生という医療職側の閉じられた勉強会ではなく、患者さん側である一般市民の皆さんも巻き込んでのイベントとなりました。講演会場の隣には、市民展示会として“市民の皆さんへの健康情報”や、“未来医療研究人材養成拠点形成事業&大阪どまんなかの概要説明”を掲示しました。また開かれた勉強会として、市民の皆さんが自由に講演会場を出入りする事が可能な形とし、全国から集まった医学生が熱心に学ぶ姿や、講師の先生方による熱いレクチャーを体感して頂きました。

- ~講師(アイウエオ順)~

- 青島周一 先生(医療法人社団徳仁会 中野病院)

- 片岡裕貴 先生(兵庫県立尼崎総合医療センター 呼吸器内科)

- 北和也 先生(やわらぎクリニック)

- 忽那賢志 先生(国立国際医療研究センター 国際感染症センター)

- 佐田竜一 先生(亀田総合病院 総合内科)

- 志水太郎 先生(獨協医科大学 総合診療科)

- 平島修 先生(医療法人徳洲会 奄美ブロック総合診療研修センター)

- 松本謙太郎 先生(国立病院機構大阪医療センター)

- 矢吹拓 先生(国立病院機構栃木医療センター 内科)

- 和足孝之 先生(島根大学卒後臨床研修センター)

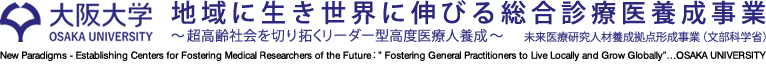

★講演1:感染症セミナー

「みるトレ頂上対決」と題して忽那先生、佐田先生から感染症に関するレクチャーをしていただきました。まず初めに「臨床感染症研修を考える」と題して、“市中大規模病院の総合内科で行う感染症研修のメリット&デメリット”を佐田先生より、“感染症専門施設での感染症フェロー研修のメリット&デメリット”を忽那先生より解説して頂きました。亀田総合病院と国立国際医療センターの実情についても詳しく語っていただきましたので、これから研修先を選ぶ学生さんには非常に参考になったのではないでしょうか。

その後は「みるトレ クイズ」として忽那先生、佐田先生から感染症診療に関する問題を提示して頂き、参加者はチームを組んで対決しました。問題は難易度によって20点から200点まで幅広く、梅毒やレプトスピラ、電撃性紫斑病など比較的わかりやすい症例から、サルマラリア感染やバベシア症など難しい症例まで多彩な内容で楽しませて頂きました。

このセッションは忽那先生と佐田先生のプレゼン対決も兼ねており、最後は参加者の拍手の大きさで勝敗を決めました。非常に僅差でしたが、わずかに音量が大きかった佐田先生が勝者となりました。

★講演2:身体診察免許皆伝リアル

昼休みでエネルギーをチャージした後は、“身体診察免許皆伝”の著者である志水先生、平島先生、和足先生によるフィジカルセッション「身体診察免許皆伝リアル」が開催されました。当日会場を見た平島先生から、一般市民の皆さんにも見学できるような形でレクチャーをしたいと提案を頂き、急遽、レイアウトを変更してのスタートとなりました。

導入は和足先生による「血便のみかた」です。消化管出血の部位によって便の色や血液との混ざり具合などが異なる事を“入魂のイラスト”と共に解説して頂きました。その後は、毛細血管充満時間の測定や、貧血の有無に気づくための手掌(皮溝)のみかた、Terry爪、ばち指、など様々な診察方法について参加者が体を動かして学びました。和足先生が平島先生を肩車しながら“ばち指のみかた”を解説したりと熱気&パフォーマンス満載の前半パートでした。

後半はホール内に移動して和足先生から“携帯のライトを利用した末梢動脈のみかた”などを教えて頂いた後に、平島先生から「頸静脈怒張ありからの卒業」と題して“外頸静脈と内頚静脈を区別すること”や“診察している体位を記載すること”の大切さを教えて頂きました。ラストは志水先生と平島先生による眼底診察のレクチャーで締めくくりました。

★講演3:リアル論文投稿

1日目のラストは片岡先生、忽那先生、佐田先生、志水先生による論文投稿のセッションです。まず導入として片岡先生の進行により「臨床医が行う研究」について会場全体で自分たちのイメージを共有し合いました。その後、佐田先生から学会発表の仕方について、“学会発表は発表者にとって自分の論理的思考を成長させるチャンスである事”、“発表するテーマの選び方”、“良いプレゼンテーションをするための10のスキル”などを解説して頂きました。続いては片岡先生による「レターの書き方」のレクチャーです。まず“科学とは反証できるのもの”であることを教えて頂き、“報告されている論文を読者が反証する手段がレターであること”、“具体的なレターの書き方”などについて解説して頂きました。3つめは「NEJMへの道」と題して、あのNew England Journal of Medicine(NEJM)に論文掲載経験がある忽那先生によるClinical Picture論文投稿のレクチャーでした。初めに佐田先生から写真を撮るときの注意点について解説して頂き、忽那先生から“過去にNEJMに掲載された論文の傾向”、“掲載されやすいテーマの選び方”や“リジェクトされても別の論文に投稿して形に残すことの大切さ”などを語って頂きました。講演2から連続で御登壇いただいた志水先生からは症例報告の書き方について、“「共有したい!」というパッションが大切であること”、“「これは載らないだろう」という心の障壁を壊すこと”、“英語に対する抵抗感を払拭し、あきらめないこと”など7つの原則を教えて頂きました。締めくくりは片岡先生による原著論文の書き方講座です。“臨床から沸き上がった疑問を解決するための研究の立ち上げ方”や、“研究成果を論文化する過程”などを御自身の経験をもとに具体的に解説して頂きました。

学生にとっては未経験の内容が多かったと思いますが、どれも「発表したい、投稿してみたい」という気持ちが沸き上がってくる魅力的な御講演でした。

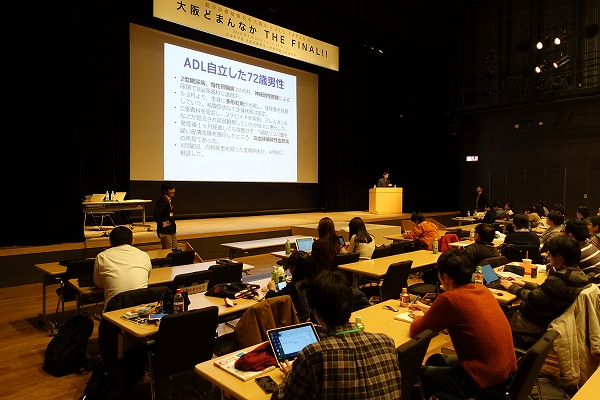

★講演4:臨床推論

2日目の第1セッションは「臨床推論」です。松本先生による司会進行のもと、講師の先生も参加者も全く知らない症例を事務局小黒先生が提示し、グループに分かれた参加者は病歴、身体診察、検査所見など提示された情報を基に鑑別診断や行うべき診察、必要な検査などについてディスカッションしていきました。

講師の先生には東軍(志水先生、矢吹先生)と西軍(北先生、平島先生)に分かれていただき、追加で問診すべき内容や、とるべき身体所見、考えられる疾患など、先生方の頭の中で展開されている推論過程を解説して頂きました。診断名を知らない症例に対して、講師の先生方が診断に迫っていく過程をリアルに体験できたことは、「臨床推論力を高めたい」と思っている参加者にとって非常に貴重な体験になったのではないでしょうか。

★講演5:脱力系ポリファーマシー

3年前の「第2回大阪どまんなか」で北先生が急遽、講演内容を直前に変更して私たちに教えて下さったのが「ポリファーマシー」でした。当時は今ほどポリファーマシーという言葉が周知されていませんでしたが、北先生の熱い語りとその御講演内容に本事業責任者の樂木先生も感銘を受けていた事を思い出します。その後、第5回で北先生に、第8回で矢吹先生にポリファーマシーの御講演を頂きましたが、FINALでは2大講師の北先生と矢吹先生に加えて、立ち上げ当初から本勉強会を支えて下さった松本先生、そして北先生と矢吹先生の御要望により薬剤師の青島先生にも御登壇頂き、スペシャルコラボセッション「処方カンファ(処方のケースカンファ)」を開催しました。

松本先生の司会進行のもと、はじめに北先生から「複数の医療機関に通院する高齢男性」の症例を提示して頂き、“処方に関連した問題点と、その解決方法”をグループでディスカッションしました。その後、青島先生から“薬疹の原因薬剤とその頻度”、“高齢者に対する催眠鎮静薬の影響”など、今回の症例で処方されていた薬剤のエビデンスを紹介して頂き、続いて北先生から“処方カスケードの問題点”や、“他院の医師に理解して頂く事の難しさ”など、具体的な話を交えつつ症例経過を紹介して頂きました。最後に矢吹先生から“処方リストを適切に把握してクスリの効果と害を知ること”、エビデンスを盲目的ではなく症例毎に考えて適応すること“、”他科医師や薬剤師と連携すること“などポリファーマシーを考えるうえで大切なポイントを解説して頂き、大阪どまんなかのFINALセッションは終了となりました。

セッションの所々にプレゼンターの北先生と司会の松本先生による掛け合いがありましたが、その様子は「第1回大阪どまんなか」を彷彿させるものでした。最初と最後のセッションが同じ関西のノリで展開された事に運命的な繋がりを感じましたし、大阪の中心地(梅田)にて、大阪のノリ全開で開催された最終セッションは、まさに【大阪どまんなか】という勉強会にピッタリのラストだったと思います。

市民講演会「ドクターGと語ろう!」(総合診療勉強会 大阪どまんなかTHE FINAL内)/2018.1.21(日)

2018年1月20日(土)・21日(日)の2日間にわたり行われた「大阪どまんなかTHE FINAL」。その中で一般市民参加型の企画である市民講演会「ドクターGと語ろう!」では、多くの一般の方にご参加いただきました。誠にありがとうございました! そこでいただいた質問と、ドクターGからの回答をご紹介いたします(たくさんの質問をいただきましたが、掲載の都合上、抜粋しています)。

【質問1】総合診療医は病気の診断をするだけの医師なのでしょうか? 医療は医師中心で行われていくものなのでしょうか?

【回答】総合診療医の役割と多職種連携の大切さについて

(感染症医の立場から):病院では、感染症対策のための多職種連携チームを作って細菌検査技師、薬剤師、看護師などと協力して活動しています。感染症の問題は医師だけで解決できるものではなく他の職種との連携がとても大切です。

(クリニックの立場から):外来では看護師さんが事前に医師では聞き出せないような情報を上手く患者さんから問診してくれて、とても助かっています。在宅医療ではヘルパーさんやケアマネさんなど他の職種との連携が不可欠ですが、医療職だけでなく患者さんのご家族との連携もとても大切だと感じています。

(市中病院総合診療医の立場から):世間では「総合診療医=ドクターG」のイメージが強いと思いますが、総合診療医の働き方は場所によって異なります。高度専門医療機関である大学病院ではTVのドクターGの様な診断医としての働きが中心になると思いますが、市中病院では患者さんの状態を総合的にとらえて、治療から退院後の生活まで最適な医療を提供できるように各診療科の医師や他の職種と連携しながら活動をしています。

【質問2】AI(人工知能)が発達すると診断医としての総合診療医の働きは終わるのではないか?

【回答】AI対医師という構図は間違いだと思います。AIは診断の助けになっても医師の代わりにはなりません。患者さんの訴えから病歴を整理し、症状を解釈していくのは、直接患者さんと対話している医師にしか出来ません。なにより人工知能では、患者さんと人として向き合ってコミュニケーションを取り、体に触れて患者さんの苦しみを癒す“手当ての医療”は決して出来ません。

【質問3】診察で少し体に触ってもらうだけで患者は安心するのに、最近の若い医師はパソコンばっかり見てちっとも患者の方を診て診察してくれない。今の大学の医学教育は患者さんと向き合って診療する事を軽視しているのでしょうか?

【回答】同じような御意見をお聞きする事がたびたびありますが、まず患者さんから話を聞いて体に触れないと大切な情報は得られないと思っています。私達は患者さんの話をしっかりと聞いて身体診察する事を重視して若手を教育しています。医学生には最初の2~3分はパソコンを触らずにまず患者さんの話を聞くことを教えています。まだまだではあるが少しずつ医学教育は変わってきていると思います。

NEW

総合診療勉強会「大阪どまんなか(第11回)」/2017.10.28(土)

2017年10月28日に大阪大学最先端医療イノベーションセンター マルチメディアホールにて、「第11回大阪どまんなか」を開催しました。今回は総合診療の分野を牽引してこられたベテランの先生方に集結して頂いての、非常に豪華な勉強会となりました。

★講演1:矢野晴美先生(総合病院水戸協同病院 感染症科)

最初のセッションは矢野先生に御登壇頂きました。前半は、小学時代に英語に興味をもち、米国で医師になるために海軍病院で研修したこと、米国での内科レジデントを経て国際医療協力への関心からスペシャリティとして感染症を学び、感染症科を日本で広めるために様々な活動をされてきたことなど、これまでのキャリアを紹介して頂きました。

後半は「ワクワクする臨床推論と微生物」と題して、模擬患者への医療面接からスタートし、提示された病歴や検査結果から鑑別疾患や追加すべき検査などを周りの参加者同士でディスカッションしました。その後、喀痰グラム染色の所見が提示され、患者背景・病歴から疑われる疾患と使用すべき抗生物質を考え、代表者に発表してもらいました。最後に矢野先生から「喀痰培養結果はグラム染色と照合する事が大切であること」「グラム染色が評価に値するものであるか喀痰の質も重要であること」、「肺膿瘍の機序と起炎菌のまとめ」などを解説して頂きました。

★講演2:酒見英太先生(洛和会音羽病院 洛和会京都医学教育センター)

京都GIMカンファレンスを主催されている酒見先生より「聴診の威力+α」というテーマで御講演頂きました。はじめに現代は文明の発達により便利になったが、それによって運動能力や視力、聴力など身体能力がどんどんと低下し、生活習慣病が増えている事を紹介して頂き、「我々はもっと自分たちの体を造られたように使おう」というメッセージを頂きました。

聴診のレクチャーでは「人体が発している様々な音に意識を向けて聴くことの大切さ」を教えて頂きました。まず診察室では“患者さんの声の調子や息づかい”、“咳”、“足音”など聴診器を使わずに生耳で聞く音が沢山あり、その性状をカルテに記載する事が大切であることを教えて頂きました。聴診器を使う聴診では、心臓や肺以外にも全身に効くべき音が沢山あり、慢性硬膜血腫の診断のための聴性打診、甲状腺機能亢進を疑った時の甲状腺血管雑音、大腿骨骨折の聴性打診など様々な聴診法を解説して下さいました。最後は会場からリクエストで、酒見先生が心臓や肝臓の大きさを判断する際の聴性打診の実演をして下さいました。

★講演3:清田雅智先生(麻生飯塚病院 総合診療科)

講演3は清田雅智先生から「バイタルサイン:呼吸、血圧、脈拍、体温」についてレクチャーして頂きました。最初は日本の臨床現場において軽視される傾向にある「呼吸」です。呼吸を診るときに大切なのは「呼吸数」と「パターン」であり、“呼吸数の正しい測定時間”、“様々な呼吸パターン異常とその病的意義”、“呼吸を診るときは腹壁運動も見ること”などを教えて頂きました。血圧のレクチャーでは“血圧測定時の聴診器の当て方”、“血圧測定はベル型で聴診する事”、“毛細血管の脆弱性の診かた”など明日の実習から使えるポイントを教えて頂きました。脈拍では脈を触れることの大切さの一例として“側頭動脈や、上腕動脈+橈骨動脈の触診で血圧計を使わずともおおまかな血圧の判断できること”を教えて頂き、体温については“発熱と高体温は違うこと”、“習慣性高体温という概念があること”などを教えて頂きました。たくさんの文献情報をもとに詳しく説明して下さり、流石「文献ソムリエ」の清田先生と感じる御講演でした。

★講演4:喜舎場朝雄先生(沖縄県立中部病院 呼吸器内科)

最後は喜舎場先生から「呼吸器疾患の病歴と身体所見」というテーマで御講演を頂きました。まず「診断において重要なのは病歴・バイタルサイン・身体診察であり、検査の寄与は1割程度だと思います」というメッセージを頂きました。病歴聴取では、患者さんの見た目から得られる情報が沢山あること、呼吸器感染症では病原菌や経過によって感染部位が変わるため解剖学が大切であること、喀痰の色から想定される起炎菌、などについて教えて頂きました。喜舎場先生が大好きとおっしゃる身体診察では、COPDにおける胸鎖乳突筋発達のみかた、COPDの前傾姿勢と膝の色素沈着、爪のみかた、肺癌の中でばち指が多いのは扁平上皮癌であること、などを教えて頂きました。検査として“喀痰グラム染色の有用性”や“主な細菌のグラム染色所見”など解説して下さり、胸部Xpでは“肺野のみかた”と“特に見落としやすい部位”の解説をして頂きました。ここでも「胸部Xpは自分が取った病歴とフィジカルの確認作業のために行うもの」、「胸部CTの撮影件数と皆さんの臨床能力は反比例すると思います」など、問診とフィジカルから疾患を想起する事の大切さを繰り返し伝えて頂きました。

最後は清田先生と喜舎場先生のコラボセッションとして、診断名を御存じない3症例について、先生方の思考過程を会場の皆さんに解説して頂きながら確定診断に迫りました。

市民講演会「総合診療医(ドクターG)と語ろう!」および大阪どまんなか展示見学会/2018.1.20(土)、2018.1.21(日)

医学生・医師に限定した「総合診療勉強会 大阪どまんなか」ですが、今回は一般の方に「見学」していただけることになりました。会場の入り口ホールでは、展示も行います。

また、一部、一般の方に向けた内容として「市民講演会:総合診療医(ドクターG)と語ろう!」を開催いたします。

事前申込み不要で、ご興味のある方はどなたでもお立ち寄りいただけます(ただし、一般席数は限りがございますので、ご了承ください)。

この機会に「ドクターG」の熱演を現場で感じてみませんか?

参加された方からドクターGへ事前に所定様式で質問をすることも可能です。自分の質問に答えて貰えるかも?しれません! 皆様のご参加をお待ちしております!

| 期日: |

①展示会「総合診療って何?」 ②見学会「総合診療勉強会の見学(一般席)」 2018年1月20日(土)10:40~17:50 (10:30 ~ 随時受付、随時入退室可) 2018年1月21日(日)10:40~18:30 (10:30 ~ 随時受付、随時入退室可) (昼休み等⼀部入場不可の時間帯もございます) ③市民講演会「総合診療医(ドクターG)と語ろう!」 2018年1月21日(日)13:30~ ※会場が満席となりましたら、お断りすることがございます。 事前に会場にて整理券をお配りします。(昼休み12:50-13:30 は除く) ※市民講演会には、下記の7名のドクターが登壇予定です。 北和也 先生( やわらぎクリニック) 忽那賢志 先生( 国立国際医療研究センター) 志水太郎 先生( 獨協医科大学) 平島修 先生(医療法人徳洲会奄美ブロック総合診療研究センター) 松本謙太郎 先生( 国立病院機構大阪医療センター) 矢吹拓 先生( 国立病院機構栃木医療センター) 青島周一 先生( 中野病院) |

|---|---|

| 会場: | 阪急百貨店うめだ本店9階 阪急うめだホール |

| 対象: | 総合診療に興味のある方ならどなたでも |

| 参加費用: | 無料 |

| 申込み: | 事前申込不要 |

| 問合せ: | 大阪大学 未来医療研究人材養成拠点形成事業 事務局 メール:mirai-iryou@ml.office.osaka-u.ac.jp |

総合診療勉強会 大阪どまんなかTHE FINAL(第12回)/2018.1.20(土)、2018.1.21(日)

~大阪どまんなかに始まり、大阪どまんなかに終ろう~

総合診療勉強会 大阪どまんなかTHE FINALを、2018年1月20日(土)、21(日)に開催いたします。

今回がFINALです。会場は大阪梅田のどまんなか!講師の方々も会場も、とびきり豪華です!定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください!

■総合診療勉強会 大阪どまんなかTHE FINAL(第12回)

| 期日: |

2018年1月20日(土)10:30~20:00(10:00開場) 2018年1月21日(日)10:30~20:00(10:00開場) |

|---|---|

| 会場: | 阪急百貨店うめだ本店9階 阪急うめだホール |

| 対象: | 医学生全学年、医師 |

| 講師: | 片岡裕貴 先生(兵庫県立尼崎総合医療センター 呼吸器内科) 北和也 先生(やわらぎクリニック) 忽那賢志 先生(国立国際医療研究センター 国際感染症センター) 佐田竜一 先生(亀田総合病院 総合内科) 志水太郎 先生(獨協医科大学 総合診療科) 平島修 先生(医療法人徳洲会 奄美ブロック総合診療研修センター) 松本謙太郎 先生(国立病院機構大阪医療センター) 矢吹拓 先生(国立病院機構栃木医療センター 内科) 和足孝之 先生(島根大学卒後臨床研修センター) |

| 参加費用: | 無料 |

| 申込み: |

事前申込要 ※12/1より募集開始※ こちらのページ内申込みフォームよりお申込みください |

| 問合せ: | 大阪大学 未来医療研究人材養成拠点形成事業 事務局 TEL:06-6879-5054 (内:5051) |

総合診療勉強会 大阪どまんなか(第11回)/2017.10.28(土)

総合診療勉強会 大阪どまんなか(第11回)を、2017年10月28日(土)に開催致します。ぜひご参加ください!

■総合診療勉強会 大阪どまんなか(第11回)

| 期日: | 2017年10月28日(土) 9:30~20:00予定 (9:00開場) |

|---|---|

| 会場: | 大阪大学吹田キャンパス最先端医療イノベーションセンター棟 1階マルチメディアホール |

| 対象: | 医学生全学年、医師 |

| 講師: |

喜舎場朝雄 先生(沖縄県立中部病院 呼吸器内科) 清田雅智 先生(飯塚病院 総合診療科) 酒見英太 先生(洛和会音羽病院 洛和会京都医学教育センター) 矢野晴美 先生(総合病院水戸協同病院 感染症科) |

| 参加費用: | 無料 |

| 申込み: |

事前申込要 ※8/28より募集開始予定※ こちらのページ内申込みフォームよりお申込みください |

| 問合せ: | 大阪大学 未来医療研究人材養成拠点形成事業 事務局 TEL:06-6879-5054 (内:5051) |

総合診療勉強会「大阪どまんなか(第10回)」/2017.6.24(土)

2017年6月24日にナレッジキャピタルカンファレンスルームにて「第10回大阪どまんなか」を開催しました。今回は全国から102名の医学生・医師の皆さんに集まっていただき、4名の先生方による講演やワークショップを楽しんでいただきました。

★講演1:岩田健太郎先生(神戸大学感染症内科)

講演1は岩田先生より「我らの時代」というタイトルで、“21世紀の医療の考え方が20世紀までの医療の考え方とどう違うのか”を性感染症を題材にしてレクチャーして頂きました。

梅毒に対する治療は20世紀になって特効薬(サルバルサンからペニシリンへ)が開発された事で大きく変わったこと、19世紀までの医療は対症療法だったが20世紀になって原因(病原体)そのものを標的にする医療に転換したこと、その最初の治療が梅毒への根本治療であったことを説明してくださいました。その一方で、「20世紀にペニシリンをはじめとする性感染症に対する特効薬を得た我々は、21世紀の現在も梅毒をはじめとする性感染症を根絶できていないのは何故か?」、「将来どうすれば現状を打開できるのか?」というテーマについて、参加者同士でディスカッションし、それぞれの意見について岩田先生がコメントを下さいました。

後半は京都大学医学部附属病院の池田裕美枝先生にも参加して頂き、「感染症医と産婦人科医が教える性の話」をテーマに、性教育のあり方や性感染症対策などについて対談し、参加者も交えながら会場全体でディスカッションを行いました。

★講演2:池田裕美枝先生(京都大学産科婦人科)

講演2は池田先生より「リプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツ」をテーマに、女性医療の現状や今後の在り方についてレクチャーして頂きました。

前半は、日本の周産期医療や腫瘍治療は世界の中で進んでいる一方で、女性の身体的・精神的・社会的ケアは不十分で遅れていることを、様々なデータを示して解説してくださいました。“人工妊娠中絶の件数”や、“女性の4人に1人が配偶者から暴力を受けた経験があること”、“HPVワクチンの接種率はほぼ0%であること”、“虐待死の数や施設で暮らしているこどもの数”など、どれも衝撃的かつ初めて聞くデータばかりで、この分野の教育がいかに不足しているかを痛感しました。

後半は未成年の女学生が妊娠・出産した事例を通じて、「日本の社会がどのようなものであれば、本事例を防ぐことが出来たのか?」について、参加者同士でディスカッションを行いました。

★★講演3:西澤徹先生(関西医科大学総合医療センター)

講演3は西澤先生より「人工知能が発達する今後の医学界において、医師として患者さんとどのように向き合っていくべきか」について、実際の症例を通じて“気づきの糸口”という格言と共にレクチャーして頂きました。

最初に、柑橘類や緑黄色野菜の取りすぎではなく、野菜ジュースの飲みすぎで柑皮症になった症例を通じて、「病歴は時代・環境によって変化する」ことを説明して下さいました。また、ある症例では、「カルテ記載においてSOAPの順番になっているのは訳があり、良い治療(P)をするためには良いアセスメント(A) が必要であり、良いアセスメント(A)のためには良い客観的情報(O)が必要であり、良い客観的情報(O)を得るには問診(S)の質を上げないと結果的に良い診断・治療ができない」という病歴聴取の大切さを、医学生にも分かりやすく、カルテ記載を例に挙げて説明して頂きました。

このほかにも、数々の“興味深い症例&大切な心構え”をレクチャーしてくださり、医学生・研修医はもちろん、ベテラン医師にとっても非常に興味深く勉強になる講演でした。

★講演4:金澤健司先生(加古川中央市民病院・総合内科)

講演4は金澤健司先生より「目の前の患者さんを幸せにするために、どのようにして情報を収集し行動するのか」をDecision Making Workshopを通じてレクチャーしていただきました。

「蜂窩織炎で入院した81歳男性、蜂窩織炎は改善したが本人は血圧が140台/80台であることを気にしている」という症例を題材に、“主治医として高血圧を治療すべきか”について、患者さんの家族背景や価値観、日本のガイドラインや海外の文献の記述を参考にしながら、参加者全員がそれぞれに自分の考えを決定していきました。“論文のクオリティをどのように評価するか”、“論文のどこに注目して読んだらよいか”など、“引用すべき論文の選び方と読み方”を実際の文献を読みながら具体的にレクチャーしてくださったので、普段論文に接する機会の少ない医学生にも理解しやすかったのではないでしょうか。そして「エビデンスを読むときに最も大切なのは、そのデータを目の前の患者さんにどう返すかを考えること」という、とても大切なメッセージを参加者に伝えて下さいました。

【次回予告】総合診療勉強会 第11回大阪どまんなか(10月28日)

講師の先生方と参加者の皆さんに支えられて開催してきた“大阪どまんなか”ですが、バックアップしている文科省事業がH29年度で終了となるため、今の形で開催するのも残りあと2回となります。初めての方もリピーターの方も大歓迎ですので、総合診療に興味のある皆さん、次回の「第11回大阪どまんなか」に是非とも御参加下さい。お待ちしています!!

【第11回大阪どまんなか】

開催日時:2017年10月28日(土)

会場:マルチメディアホール

大阪大学吹田キャンパス最先端医療イノベーションセンター棟1階

講師:

・喜舎場朝雄先生(沖縄県立中部病院 呼吸器内科)

・清田雅智先生(麻生飯塚病院 総合診療科)

・酒見英太先生(洛和会音羽病院 洛和会京都医学教育センター)

・矢野晴美先生(筑波大学付属病院 水戸地域医療教育センター 総合病院水戸協同病院 感染症科)

夏サミット(中四国若手医師フェデレーション×大阪どまんなか)

/2017.7.17(月・祝)

このたび、我らが「大阪どまんなか」と「中国若手医師フェデレーション」とがタッグを組み、夏サミットを開催することになりました!プログラムが発表されましたので、詳細はポスターをご覧ください♪

■夏サミット(中四国若手医師フェデレーション×大阪どまんなか)

| 期日: | 2017年7月17日(月・祝) 12:30~18:30 |

|---|---|

| 会場: | 岡山県医師会館 401会議室 |

| 対象: | 医療系学生、医療従事者 |

| 講師: | 松本謙太郎先生(国立病院機構大阪医療センター) 齊藤裕之先生(山口大学医学部附属病院総合診療部) |

| 内容: |

ケースカンファレンス、講演、ディスカッション 都道府県対抗!臨床?クイズ選手権 |

| 費用: | 無料 |

| 申込: | 事前申込要 ※申込みフォームはこちら |

| 共催: | 岡山大学 未来医療研究人材養成拠点形成事業 |

| 問合せ: | 岡山大学医療教育統合開発センターGIM center部門 TEL 086-235-6835 E-mail GIMcenter@md.okayama-u.ac.jp |

総合診療勉強会 大阪どまんなか(第10回)/2017.6.24(土)

総合診療勉強会 大阪どまんなか(第10回)を、2017年6月24日(土)に開催致します。ぜひご参加ください。

■総合診療勉強会 大阪どまんなか(第10回)

| 期日: | 2017年6月24日(土) 9:50~20:00 (9:30より受付開始) |

|---|---|

| 会場: | グランフロント(タワーB) B05+06+07ルーム |

| 対象: | 医師、研修医、医学部生 |

| 講師: |

講演1 岩田 健太郎 先生(神戸大学医学部附属病院 感染症内科 教授) 講演2 池田 裕美枝 先生(京都大学医学部附属病院 産科婦人科ヘルスケア研究室) 講演3 西澤 徹 先生(関西医科大学総合医療センター 呼吸器膠原病内科 助教) 講演4 金澤 健司 先生(加古川中央市民病院 総合内科 主任科部長) |

| 参加費用: | 無料 |

| 申込み: |

事前申込要 ※4/24より募集開始予定※ こちらのページ内申込みフォームよりお申込みください |

| 問合せ: | 大阪大学 未来医療研究人材養成拠点形成事業 事務局 TEL:06-6879-5054 (内:5051) |

【後援・協力】 第1回 総合診療勉強会「東北どまんなか」/2017.5.21(日)

大阪どまんなかは中四国だけではなく東北大学とも連携します!!

5月21日(日)に、総合診療勉強会「東北どまんなか」が開催されます。主催は東北大学の未来医療GPとTeam COOLで、本学は後援・協力させて頂きます。

■【後援・協力】 第1回 総合診療勉強会「東北どまんなか」

| 主催: | 東北大学 未来医療研究人材養成拠点形成事業 東北大学医学部学⽣団体「Team COOL」 |

|---|---|

| 後援・協力: | 大阪大学 未来医療研究人材養成拠点形成事業 |

| 期日: | 2017年5月21日(日) 10:00~17:15 |

| 会場: | 東北大学星陵キャンパス医学部6号館 |

| 対象: | 医学生全学年、研修医、医師 |

| 申込: | 事前申込要 |

| ※詳細は東北大学の各種ページをご覧ください。 ・東北大学 事業ホームページ ・東北どまんなか |

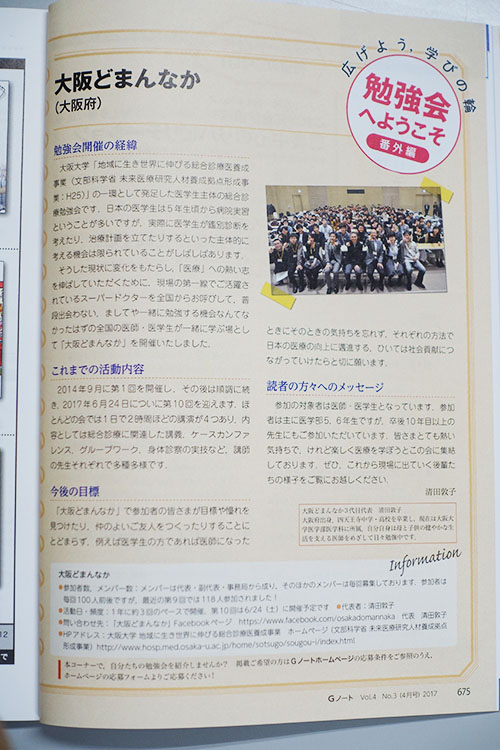

Gノートに大阪どまんなかの紹介が掲載されました!!

総合診療をテーマにした雑誌「Gノート4月号(羊土社)」の“勉強会へようこそ”欄に、大阪どまんなかの記事が掲載されました。原稿は3代目代表である清田敦子さんが執筆してくれたものです。大阪どまんなかを開催することになった経緯やこれまでの活動内容、代表から読者へのメッセージなどが綴られています。みなさん是非とも一読ください!

総合診療勉強会「第9回大阪どまんなか」を開催しました!/2017.1.14(土)

今年度最後!!かつ記念すべき10回目!!(間違いじゃありませんよ!第2回と第3回の間に第2.5回を開催したため勉強会名と開催回数がずれているのです)の総合診療勉強会「大阪どまんなか」を、1月14日(土)に開催しました。

今回、皆さんの利便性を考え、JR大阪駅前のブリーゼプラザを会場に選びましたが、なんと当日は大寒波が日本列島を襲い・・・、各地で大雪の予報が続出(涙)!!直前まで全国の皆さんに御参加いただけるか心配でしたが、当日の朝は晴れ間がのぞく天候となり無事に開催することが出来ました。

今回は総合診療・救急医療で活躍されてきた豪華講師陣が集結するとあって、全国から118名の医師・医学生の皆さんが集まってくださいました。

★講演1:寺澤秀一先生(福井大学)

講演1は、著書「研修医当直御法度」で有名な、福井大学医学部の寺澤秀一先生に御講演頂きました。事務局小黒も十数年前の研修医時代に救急室の片隅で、「研修医当直御法度」のページをめくりながら当直をした思い出があります(しみじみ…)。当時は今ほど救急・総合診療関連の書籍が無かったので、自分と同世代の先生方にとってこの書籍は非常に貴重な参考書だったのではないでしょうか?

講演の前半ではER型救急医療に携わることになった寺澤先生の過去の軌跡や、今後の日本の医療に必要とされる医師像ついてお話頂きました。寺澤先生が沖縄県立中部病院のレジデント時代に米国に留学する事になった時のお話や、福井の病院でERを立ち上げた時の苦労話などを、観客を引き付ける非常にユーモアあふれる話術でお話頂きました!

また休日に勉強会に参加している真面目な学生さん達に向けて「もっと遊びなさい」「居酒屋など接客業でバイトしなさい」というメッセージを頂きました。寺澤先生によると、医学とは関係ないように見えるこれらの経験が、実は!!将来医師として生きていくために大切だそうで、学生のうちに勉強以外の経験を沢山する事がおススメであることをお話頂きました。

後半は会場からの質問コーナーとして、医学生・研修医・卒後10年目以上の医師という幅広い世代からの質問に対して寺澤先生からのアドバイスを頂きました。

★講演2:井村洋先生(飯塚病院総合診療科)

講演2は、飯塚病院総合診療科の井村洋先生から「みんなが待っているジェネラリスト」と題して、“これからの日本の医療において総合診療医が必要とされる理由” について、医療経済や医療政策、将来必要とされる病院機能別(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)の数など、様々なデータを示しながら解説して頂きました。学生さん達には馴染みが少ないと思われる「地域包括ケアシステム」や「地域医療構想」など、今後の医療において重要なキーワードについてもやさしく解説をして頂きました。総合診療医として患者さんに接するだけでなく、副院長として病院経営に携わっておられる井村先生ならではの視点で、大学では学ぶ機会の少ない今後の医療の方向性という大切なテーマについてお話して頂けたことは、将来を担う若手の皆さんにとって貴重な経験になったと思います!

★講演3:上田剛士先生(洛和会丸太町病院救急・総合診療科)

講演3は、洛和会丸太町病院救急・総合診療科の上田剛士先生から、心雑音の聴き分け方、歩行障害のみかた、についてレクチャーして頂きました。

心雑音のレクチャーでは、スマホアプリを用いて心雑音の口真似をしながら収縮期雑音・拡張期雑音のパターンを覚えていく、というワークショップを行いました。心雑音の真似は“音痴な上田先生(ご自身で「ジャイアンと剛士つながりで、音痴です!」とおっしゃっていました。笑)でも雑音が聞き分けられるようになった”という実績のあるもので、参加者の皆さんはグループに分かれて、それぞれにリズムをとりつつ心雑音の真似をしながら、雑音のパターンを覚えていきました。最後に会場の中から代表者を選んで練習の成果を発表してもらい、見事に心雑音の真似が出来た参加者には、上田先生からお褒めの言葉と共に著書や監修DVDがプレゼントされました!

後半は、様々な歩行障害の映像を見ながら疾患名を考え、上田先生から解説をして頂きました。神経疾患に見られる運動症状は多岐にわたりますが、教科書を読んだだけでは実際の動きがイメージしにくいため、映像を見ながら解説して頂けた今回のレクチャーは非常に勉強になるものでした。

★講演4:金城光代先生(沖縄県立中部病院総合内科)

講演4は沖縄県立中部病院総合内科の金城光代先生から「皮疹と関節炎のみかた」について御講演をいただきました。

前半は皮疹の診かたについてのワークショップ(WS)を行いました。皮疹にも様々な表現がありますが、慣れていないとつい曖昧な表現をしてしまいがちです。今回は金城先生から皮疹の診かたについて教えてもらった後で、スクリーンに提示された様々な皮疹や病歴を見ながら、“皮疹の特徴”や“鑑別疾患”についてグループ毎にディスカッションし、指名されたグループに発表してもらいました。参加者の皆さんにとっても、皮疹の特徴をお互いにディスカッションすることで、より皮疹の診かたを意識することが出来たようで、ある方からは「皮疹の診かたをWS形式でレクチャーしていただいて大変勉強になりました」という感想をいただきました。

後半は「関節炎の診かた」です。みなさん手のMP関節(中手指節間関節)は手背に見える出っ張った部分が関節だとおもっていませんでしたか?実はMP関節はここではなく、少し指先側にある“くぼんだ部分”なのだそうです。時間的制約もあり全身の関節について解説いただくことは出来ませんでしたが、指、手、肩、膝など代表的な関節について、各関節の触れ方や関節の動かし方などをレクチャーしていただきました。

【次回予告】総合診療勉強会 第10回大阪どまんなか(6月24日)

毎回、全国から沢山の医学生・医師の皆さんに集まっていただき、勉強会をサポートしている事務局としても大変うれしい限りです♪

さて、次回の大阪どまんなかは~??

2017年6月24日(土)に開催予定です!!会場はアクセス最高!JR大阪駅直結のグランフロント大阪ですよ。そして講師は、

・神戸市立医療センター中央市民病院 産婦人科 池田裕実枝先生

・神戸大学医学部附属病院 感染症内科 岩田健太郎先生

・加古川中央市民病院 総合内科 金沢健司先生

・関西医科大学総合医療センター 呼吸器膠原病内科 西澤徹先生

の4名を予定しています。総合診療に興味のある全国の医学生、医師の皆さん、是非ともご参加ください!お待ちしています!(^^)/

総合診療勉強会「第9回大阪どまんなか」開催のお知らせ/2017.1.14(土)

総合診療勉強会「第9回大阪どまんなか」を以下の通り開催致します。

参加申込みはこちらから!ぜひとも奮ってご参加ください!

■総合診療勉強会「第9回大阪どまんなか」

| 期日: | 2017年1月14日(土) 9:50~20:00 |

|---|---|

| 会場: | ブリーゼプラザ 小ホール |

| 対象: | 医学生全学年、医師 |

| 講師: |

寺澤秀一先生(福井大学) 井村洋先生(飯塚病院) 上田剛士先生(洛和会丸太町病院) 金城光代先生(沖縄県立中部病院) |

| 参加費用: | 無料 |

| その他: |

・要事前申込:申込みはこちらから ・第9回どまんなかのfacebookはこちら |

| お問い合せ: |

大阪大学 未来医療研究人材養成拠点形成事業 事務局 TEL 06-6879-5054 内線 5051 |

総合診療勉強会「第8回大阪どまんなか」を開催しました!/2016.10.22(土)

2016年10月22日(土)に千里ライフサイエンスセンターにて総合診療勉強会「第8回大阪どまんなか」を開催しました。今回も4名の先生から御講演を頂きましたが、臨床推論から眼科・小児科・ポリファーマシーと、過去の大阪どまんなかの中で最もバラエティに富んだ内容となりました!!

今回も全国から沢山の医学生・医師の皆さんに集まっていただきました。いつも参加して下さっている皆さん有難うございます!まだ参加したことのない方も、ぜひ一度参加してみて下さい。楽しいこと間違いなしですよ!

★次回のご案内★

日時:2017年1月14日(土)

場所:ブリーゼプラザ 小ホール(ブリーゼブリーゼの上です!)

JR大阪駅近くのブリーゼタワーで豪華講師陣をお招きして開催します。詳しくはHPやFBページをご覧ください!!

★講演1:山中克郎先生(諏訪中央病院)

前半は会場の参加者から質問を受け付けて、個別に解説をしていただきました。参加者からは“患者さんへの接し方”や、“問診の取り方”、“性交歴などデリケートな質問の仕方”などについて質問が挙がりましたが、山中先生は具体的なセリフも交えながら、あたかも山中先生の診察室に同席しているかのような臨場感あふれる詳しい解説をして下さいました。

後半はステージ前に集まって心臓聴診の方法についてレクチャーをしていただきました。山中先生の手技を間近でみる事ができたのはとても貴重な体験でした。

★講演2:加藤浩晃先生(京都府立医科大学)

加藤先生からは「総合診療医のための眼科診療」について講演をして頂きました。

眼科医の在籍していない病院や、在宅医療、へき地医療などでは総合診療医が眼科疾患に対応する必要がありますが、非眼科医が外来で接する疾患の80%は前眼部で診断が可能であり、どのように鑑別を考えたらよいか具体的な症例を提示しながら解説して頂きました。特に外来では目が赤くなる疾患に遭遇する事が多く、結膜炎の鑑別(ウイルス、細菌性、アレルギー性)の仕方や、上眼瞼結膜の観察方法(眼瞼のめくり方)など、非常に実践的なレクチャーをしていただきました。後半は眼科当直で遭遇した実際の症例を5つほど提示して頂き会場全体で鑑別を考えました。

★講演3:矢吹拓先生(栃木医療センター)

矢吹先生は「ポリファーマシー」をテーマに講演をして下さいました。

まず矢吹先生にポリファーマシーの定義や現状について解説して頂いたあと、「11剤処方されている85歳の高齢女性」の症例が提示され、グループワークを行いました。矢吹先生から「処方内容をみてどう思うか?」「なぜポリファーマシーになってしまうのか?」などの質問が出され、各グループで話し合った内容を発表してもらいました。

そのあと、矢吹先生から、“ポリファーマシーによる有害事象”や、処方が処方を呼ぶ“Prescribing Cascade”、“ガイドライン等を用いたポリファーマシーへの介入”、などについて解説をして頂きました。

最後に、薬が多い事=悪ではないこと、幸せなポリファーマシーもあること、薬への想いは人それぞれにあること、など「多くの要素を考えながらポリファーマシーに向き合っていくことの大切さ」を語って頂きました。

★講演4:児玉和彦先生(こだま小児科)

家庭医専門医であり小児科専門医である児玉先生から、「診察室は『窓』」というタイトルで御講演を頂きました。小児診察のレクチャーでは「呼吸困難を訴える小児の視診方法」や「診察に入ってくる様子をみて重症度を考える」ことなどビデオを提示しながら解説をして頂きました。

また参加者から質問のあった「親とのコミュニケーションをどうとったらよいか?」については「“子どもの一番の専門家は、その子の親である”という視点で接することが大切」というポイントを教えて頂きました。

また海外から移住してきた家族の症例を通じて、子供の診察を通して家族全体の問題を捉えて家族の問題全てに対応していくという、小児科医であり家庭医である児玉先生の診療に対する想いを語って頂きました。

総合診療勉強会「第8回大阪どまんなか」開催のお知らせ/2016.10.22(土)

総合診療勉強会「第8回大阪どまんなか」を以下の通り開催致します。

申込み開始は【2016年8月22日】を予定しています。申込みに関して詳細が決まりましたら、改めてお知らせいたします。ぜひとも奮ってご参加ください!

■総合診療勉強会「第8回大阪どまんなか」

| 期日: | 2016年10月22日(土) (開始時刻は9:30頃を予定) |

|---|---|

| 会場: | 千里ライフサイエンスセンター5階 サイエンスホール |

| 対象: | 医学生全学年、医師 |

| 講師: | 加藤 浩晃 先生(京都府立医科大学 眼科) 児玉 和彦 先生(医療法人明雅会 こだま小児科) 矢吹 拓 先生(栃木医療センター 内科医長) 山中 克郎 先生(諏訪中央病院 総合内科 院長補佐) |

| 参加費用: | 無料 |

| その他: |

要事前申込(申込み開始日は8/22を予定、詳細は決まり次第掲載) 第8回どまんなかのfacebookはこちら |

| お問い合せ: |

大阪大学 未来医療研究人材養成拠点形成事業 事務局 TEL 06-6879-5054 内線 5051 |

総合診療勉強会「第7回大阪どまんなか」を開催しました!/2016.6.25(土)

2016年6月25日(土)に総合診療勉強会「第7回大阪どまんなか」を大阪大学中之島センターにて開催しました。4月より先代から新代表・副代表へと引き継がれ、第7回は、新体制でのスタート第1弾でした!各先生の講演概要については以下をご覧ください。

今回は全国から82名の医学生・研修医・医師の皆さんに集まっていただき、最後はどまんなかポーズで集合写真をとって終了しました!

次回は10月22日土曜日に千里ライフサイエンスセンターで開催予定です。詳しくはHPもしくはFacebookをご覧ください。皆さんの御参加をお待ちしています!

◆講演1:JCHO星ヶ丘医療センター呼吸器外科 百武 威 先生

身体診察で有名な平島先生から「最大限の敬意を払った上で“クレイジーです!!”」と評されたJCHO星ヶ丘医療センター呼吸器外科の百武先生に登場して頂きました。過去8回の“どまんなか”史上、初めて自ら作成されたPVと共に登場してくださいましたが、このPVの出来が最高で、出だしから会場は大盛り上がりです!

講演の前半は、病歴や胸部Xpなどから膿胸を診断し外科的な治療につなげる事がいかに大切かについて具体的な症例を提示しながら解説して頂きました。参加者には一人ずつマイクを渡し、症例のプレゼンをしてもらったり、百武先生からの質問に答えて頂きましたが、適宜、百武先生からのツッコミが入り会場は笑いに包まれていました。

後半は、百武先生の研修医時代から現在に至る経験を話していただきました。呼吸器外科を立ち上げた話や、国会議員選挙に出た経緯、敬愛するDr.GoudaとGBM(Gouda Based Medicine)のお話など、どの話も面白くまた百武先生のパワー感じるお話で、きっと会場に集まった学生や若手医師の皆さんの心に響いたと思います。

◆講演2:静岡がんセンター 伊東 直哉 先生

「第3回どまんなか」でヘルメット・ごみ箱・キュウリなど様々なアイテムを駆使してリアルに聴性打診をレクチャーして下さった静岡がんセンターの伊東先生に再びお越し頂きました。

今回のテーマは「爪」です!有名なスプーン爪だけでなく、爪甲剥離症・Beau’s Line・Yellow nailなどの形の異常や、Terry’s Nail・ミーズ線・メルーケ線など色の異常、ばち指の診かた、など様々な爪所見を教えて頂きました。

最後に6症例のクイズを出していただきましたが、会場の皆さんはレクチャーして頂いた知識を使ってしっかりと正解する事が出来ていました。普段何気なく見ている爪ですが、そこに注目する事で全身疾患の存在に気付く事ができること、そして何より身体診察(フィジカル)は“速い、安い(コストゼロ)、非侵襲的”であり、決まればカッコいい(後輩に自慢できる!!)という伊東先生からのメッセージを頂きました。前回に引き続き、今回も明日の臨床や実習から使えるとても為になるレクチャーでした!

◆講演3:滋賀医科大学呼吸器内科 長尾 大志 先生

書籍「やさしイイ呼吸器教室」やブログで有名な滋賀医科大学呼吸器内科の長尾先生にお越し頂きました。入場テーマ曲はAKB48の「初日」。会場に登場した長尾先生は、この歌詞がいかに“素晴らしいか”熱く語られた後に、レクチャーに突入されました!

今回は普段、滋賀医科大学で毎週開催されている「胸部X線読影道場」の大阪どまんなかバージョンとして、胸部Xpの読み方について詳しくレクチャーして頂きました。様々な疾患の胸部Xp写真を提示して、参加者一人一人に異常所見を答えてもらい、それに対して長尾先生が解説をして下さるという参加型のレクチャーで、難しい写真もありましたが非常に勉強になる講義でした!難しい胸部Xpの所見を答える事ができた参加者には、長尾先生が著書をプレゼントして下さりました。今回の講義スライドの中に度々出てきたのはEvidence Based Medicine(EBM)でもNBM(Narrative Based Medicine)でもなくNMB48メンバーの写真で、長尾先生のNMB愛?を感じた講演でした(笑)!

◆講演4:大阪医科大学総合診療科 鈴木 富雄 先生

最後は、NHKドクターGに最多出演されている大阪医科大学総合診療科の鈴木富雄先生に登壇して頂きました。

講演の前半は「不明熱の診断戦略」ついて、具体的な問診の取り方や、鑑別疾患の考え方、不明熱診断で有効な検査などについて医学生にも分かりやすく教えて頂きました。不明熱診療で重要な3つの検査「チン・チン・チン」(詳しくは書籍をご覧ください)について鈴木先生が考案されたフレーズを会場全員で声に出して覚えました。

後半は鈴木先生の学生時代から現在に至るまでの軌跡を交えながら「総合診療医とは?」について語って頂きました。学生時代のクラブの話から、舞鶴市民病院で大リーガー医に指導を受けながら往診医としても働いていた事など、様々なお話をきかせて頂きました。講演の中で鈴木先生がおっしゃった、“総合診療医は「あなた(患者さん)の専門家」であり、その地域(患者さん)のニーズに応じた医療を提供する医師、患者さんのすべての問題に向き合ってBestの選択をする医師である”という言葉が非常に感動しました!

総合診療勉強会「第7回大阪どまんなか」開催のお知らせ/2016.6.25(土)

第7回大阪どまんなかを以下の通り開催致します。

申込みは【2016年5月1日の0:00】から開始!!

申込みページへは以下に記載しているURLからお願い致します!

■総合診療勉強会「第7回大阪どまんなか」

| 期日: | 2016年6月25日(土) (開始時刻は9:30頃を予定) |

|---|---|

| 会場: | 大阪大学中之島センター(大阪市北区) |

| 対象: | 医学生全学年、医師 |

| 講師: |

伊東直哉先生(静岡がんセンター 感染症内科) 鈴木富雄先生(大阪医科大学 総合診療科) 長尾大志 先生(滋賀医科大学 呼吸器内科) 百武 威 先生(JCHO星ヶ丘医療センター 呼吸器外科) |

| 参加費用: | 無料 |

| その他: |

要事前申込(以下のURLからお申込みください) https://docs.google.com/forms/d/19fvMGFUZ1PZCjzejlKeXkiAVj6nA6XX-cijZ6DZl3Ns/viewform |

| お問い合せ: |

大阪大学 未来医療研究人材養成拠点形成事業 事務局 TEL 06-6879-5054 内線 5051 |

総合診療勉強会「第6回大阪どまんなか」を開催しました/2016.1.16(土)

2016年1月16日(土)に総合診療勉強会「第6回大阪どまんなか」を千里ライフサイエンスセンターにて開催しました。今回も全国から魅力ある4名の先生方をお招きして御講演を頂きました。

講演1はフィジカルクラブでおなじみの平島先生(徳州会奄美ブロック研修センター長)から、心尖拍動のレクチャーをしていただきました。前半は心尖拍動が見えるメカニズムや病的意義について、非常に分かり易く自ら体を張ってレクチャーしてくださりました。後半は小グループに分かれて心尖拍動の診察を実践しました。

講演2は生坂先生(千葉大学 総合診療部教授)から、臨床推論の方法には大きく分けて2つあること、総合診療医とはどのようなスキルを持った医師であるか、などを解説して頂き、講演の後半には実際の症例をいくつか挙げて頂き、会場のみなさんと一緒に鑑別診断を考えていきました。

講演3は沖縄からお越しいただいた金城先生(沖縄県立中部病院 総合内科)の御講演です。前半はEBMの考え方について、論文の解釈は読み手の先入観によって結果が変わってくることを中心にレクチャーして頂きました。後半は、誤診のメカニズムについて何故誤診は起こるのか、それを防ぐにはどうすべきか等を中心にレクチャーをして頂きました。

ラストの講演4は、志水先生(東京城東病院 総合内科)から、鑑別診断のグループワークをして頂きました。症例は「発熱を主訴に来院した65歳男性」で、6人ほどのグループに分かれて重要な病歴・所見や鑑別診断を挙げてもらいました。最後に志水先生から、最終診断にたどり着くための手がかりとなるポイントについて解説をして頂きました。

今回も、全国から93名の医学生・医師の皆さんに集まって頂き大変盛り上がりました!以下、参加者の皆さんの声です。

「心尖拍動の正常な状態を知ることができてよかった」

「パターンにとらわれてはいけないことを学べた」

「研修医になる前に気になっていたことが聞けてよかった」

「難しい症例でも、筋道を立てれば答えを導けることがわかってよかった」

H28年度も皆さんの総合診療マインドを刺激すべく精力的に開催していきますので、是非ともご参加下さい! スタッフ一同、心よりお待ちしています。

総合診療勉強会「第6回大阪どまんなか」開催のお知らせ/2016.1.16.(土)

2016年1月16日(土)に総合診療勉強会「第6回大阪どまんなか」を開催いたします。

今回は、大阪大学と同じく未来医療研究人材養成拠点形成事業に採択された千葉大学の生坂政臣先生を筆頭に、4名の講師陣に熱くご講演頂きます!!事前申込が必要ですので、以下の登録フォームよりお申込みください!

■総合診療勉強会「第6回大阪どまんなか」

| 期日: | 2016年1月16日(土) 9:30~20:00 (開場 9:00) |

|---|---|

| 会場: |

千里ライフサイエンスセンター 5階 サイエンスホール (豊中市新千里東町1-4-2) http://www.senrilc.co.jp/access/index.html |

| 対象: | 医学生全学年、医師 |

| 講師: |

平島 修 先生 (名瀬徳洲会病院) 生坂 政臣 先生 (千葉大学 総合診療部 教授) 金城 紀与史 先生 (沖縄県立中部病院 総合内科) 志水 太郎 先生 (東京城東病院 総合内科) |

| 参加費用: | 無料 |

| その他: | 要事前申込(登録フォームはこちら) |

| お問い合せ: |

大阪大学 未来医療研究人材養成拠点形成事業 事務局 TEL 06-6879-5054 内線 5051 |

総合診療勉強会「第5回大阪どまんなか」を開催しました!/2015.10.3(土)

2015年10月3日(土)に総合診療勉強会「第5回大阪どまんなか」を開催致しました。北は北海道から南は九州まで、沢山の大学・施設から総勢79名の皆さんにご参加頂き、とても楽しい勉強会となりました!

【北先生】

第2回で取り上げて頂いたポリファーマシーという高齢者医療において非常に重要なテーマについて、始めての学生さんにも分かりやすく、笑いも織り交ぜながら熱く語って頂きました。

【大場先生】

学生時代の南米への渡航経験を通じて現在の感染症・総合診療の道に進まれたお話を前半にして頂き、後半には渡航医学のケースカンファ(グループディスカッション)をして頂きました。

【石丸先生】

前半に医学生時代の活動や天理よろづ病院での研修医時代に出会われた先生方とのエピソードを語って頂き、後半には病院総合診療医として総合病院で取り組むべき様々な課題について、グループディスカッション(チョコレートのおまけ付き)をして頂きました。

【徳田先生】

12症状(腹痛、胸痛など)についての5大キラー疾患を全員で考えていくグループワークを展開して頂きました。最後には、参加者全員で作成 した「症候別5大キラー疾患名&5つのキーワードリスト」ができあがり、徳田先生から参加した皆さん用にファイルを提供して頂きました。

毎回、教育に対する熱い情熱を持った講師の先生方と、全国から集まった勉強熱心な皆さんが集い、楽しいレクチャーが展開されています。総合診療に興味のある方は是非とも「大阪どまんなか」に参加してみて下さい!!

次回は、2016年1月16日に千里ライフサイエンスセンターで開催予定です。

ポリファーマシーに関する資料掲載のお知らせ

第5回大阪どまんなかの講師としてお招きする北和也先生より、ポリファーマシーに関する資料をご提供頂きました。医学生・研修医の皆様、ご一読ください!!以下よりダウンロード可能です。

また、資料を読んで、「北先生のご講演を聞いてみたい!」と思ったそこのあなた!第5回大阪どまんなかへのご参加もお待ちしております。

■【資料のダウンロードはこちらから】

・翻訳:STOPP, START, 日本独特の処方(北和也先生):PDF

・ポリファーマシー 講演スライド(北和也先生):PDF

■【第5回大阪どまんなかについて】

過去の掲載記事 総合診療勉強会「第5回大阪どまんなか」開催のお知らせ/2015.10.3(土) をご参照ください。

総合診療勉強会「第5回大阪どまんなか」開催のお知らせ/2015.10.3(土)

2015年10月3日(土)に、総合診療勉強会「第5回大阪どまんなか」を開催いたします。

今回は、どまんなかではおなじみ(!)の徳田安春先生、北和也先生のほか、大阪府立急性期・総合医療センターから大場雄一先生、天理よろづ相談所病院から石丸裕康先生をお招きし、ご講演頂きます。

申込みは8月下旬に予定しております。申込み方法につきまして、詳しい情報はFacebookのイベントページに掲載いたします。

■総合診療勉強会「第5回大阪どまんなか」

| 期日: | 2015年10月3日(日) 9:30~19:30(予定) 当日は途中入室可、休憩時間での途中退室可 |

|---|---|

| 会場: | 大阪大学中之島センター7階 |

| 対象: | 医学生全学年、医師 |

| 講師: |

徳田 安春 先生 (筑波大学 客員教授) 北 和也 先生 (やわらぎクリニック 総合診療科) 大場 雄一郎 先生 (大阪府立急性期・総合医療センター 総合内科) 石丸 裕康 先生 (天理よろづ相談所病院 総合内科 副部長) |

| 参加費用: | 無料 |

| その他: |

要事前申込 申込み方法はこちらのページに掲載いたします |

総合診療勉強会「第4回大阪どまんなか」を開催しました!/2015.6.20(土)

2015年6月20日(土)に大阪大学最先端イノベーションセンター棟のマルチメディアホールにて、総合診療勉強会「第4回大阪どまんなか」を行いました。今回は、

・東京城東病院 総合内科 志水 太郎 先生

・大隅鹿屋病院 内科部長 田村 幸大 先生

・亀田総合病院 総合内科部長代理 佐田 竜一 先生

の3名を講師としてをお招きし、さまざまなお話、ワークショップを展開していただきました。

最初の講演では、志水太郎先生から、腹痛を主訴に救急外来を受診した症例を題材にワークショップをして頂きました。救急外来の医師としてどのような問診・診察を行い、それと平行してどのように治療を行うのか? 鑑別診断を展開しつつ患者さんの刻一刻と変化するバイタルにも注意を払いながら治療方法も考えていくという、救急外来の現場にいるかの様な臨場感あふれるレクチャーを展開して頂きました。

続いての講演では、田村幸大先生から、研修医時代を経て、現在の病院にたった一人の内科医として勤務し、激務をこなしながら総合内科を現在の形にまで育て上げるまでの医師人生の全てを語って頂きました。医師として成長していく節目で田村先生が出会われた素晴らしい指導医の先生方のお言葉や医師としての姿勢、また田村先生がこれまでのご経験から大切だと感じておられる事について、参加した学生や研修医に向けて熱くかたって頂きました。

最後は、「第2回大阪どまんなか」でも大好評だった佐田竜一先生より、感染症のトライアングルモデルについてワークショップを開催して頂きました。感染症診療の基本的な考え方となるトライアングルモデルを、複数の症例を題材に参加者全員で実際に作成し、その内容について解説して頂くだけでなく、陥りやすいピットフォールや今後のマネジメントまで幅広いレクチャーを展開して頂きました。講演の内容もさることながら、前回と変わらぬ聴衆を飽きさせない話術も素晴らしかったです。

今回も全国から85名の皆さんに参加して頂き、盛況の後に無事終了することが出来ました。次回は 2015年10月3日(土) に開催予定です。総合診療に少しでも興味がある方は、是非ともご参加下さい。

総合診療勉強会「第4回大阪どまんなか」開催のお知らせ/2015.6.20(土)

2015年6月20日(土)に、総合診療勉強会「第4回大阪どまんなか」を開催いたします。

今回は、JCHO東京城東病院の志水太郎先生、大隅鹿屋病院の田村幸大先生、亀田総合病院の佐田竜一先生をお招きし、ご講演頂きます。

申込みは5月ゴールデンウイーク明けに予定しております。申込み方法につきまして、詳しい情報はFacebookのイベントページに掲載いたします。

| 期日: | 2015年6月20日(土) 10:00~19:30 |

|---|---|

| 会場: |

大阪大学医学系研究科 最先端医療イノベーションセンター 「マルチメディアホール」(大阪大学吹田キャンパス内) http://www.comit.med.osaka-u.ac.jp/jp/access.html |

| 講師: |

[1] 志水 太郎 先生(JCHO東京城東病院 総合内科) [2] 田村 幸大 先生(大隅鹿屋病院 内科部長) [3] 佐田 竜一 先生(亀田総合病院 総合内科 部長代理) |

| 対象: | 医学生全学年、医師 |

| 費用: | 無料 |

| その他: |

要事前申込

申込み方法はこちらのページに掲載いたします |

総合診療勉強会「第3回大阪どまんなか」を開催しました!/2015.3.28(土)~2015.3.29(日)

2015年3月28日(土)から2日間にわたり、総合診療勉強会「第3回大阪どまんなか」を開催いたしました。

1日目は若手から中堅の講師陣にお集まり頂き、キュウリを使用した実習(!?)から医療訴訟まで、幅広い内容にて講演して頂きました。2日目は大御所の先生方を講師にお招きし、熱意あふれるご講演をお聞きすることが出来ました!

今回事務局がどまんなかに潜入し、どのようなご講演をされているのか体感してきました!その様子をレポートににまとめてみましたのでぜひともそちらもご覧ください。

「第3回大阪どまんなか」潜入レポート

総合診療勉強会「第2.5回大阪どまんなか」を開催しました!/2015.1.4(日)

新春早々の1月4日に大阪大学中之島センターにて、「第2.5回大阪どまんなか」を開催いたしました。正月休暇中だったにも関わらず全国から88名の学生さんに集まっていただき、6名の講師の先生方から臨床研究の考え方や感染症、認知症、鑑別診断など多岐にわたって内容の濃い御講演を頂きました。今回も、恒例のどまんなかポーズで記念撮影です。

総合診療勉強会「第2回大阪どまんなか」を開催しました!/2014.12.13

遅くなりましたが第2回大阪どまんなかの開催報告です。

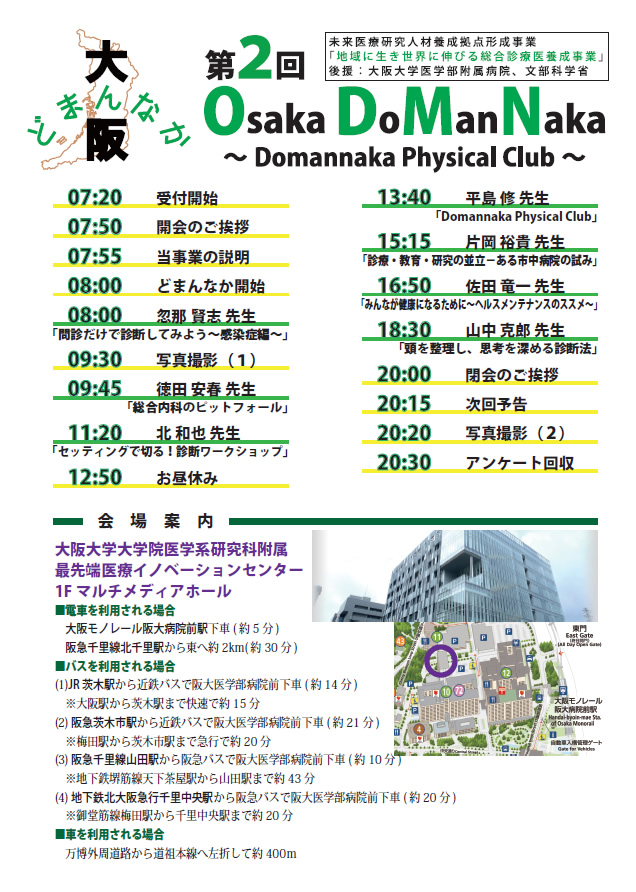

2014年12月13日に大阪大学最先端イノベーションセンター マルチメディアホールにて第2回大阪どまんなかを開催いたしました。今回は、7:50~20:30までという非常に長時間の講演会でしたが、7名の講師の先生方から、感染症、臨床と研究との両立、心臓診察(心音)、ポリファーマシー、ヘルスメンテナンス、臨床推論など非常に内容の濃い御講演を頂き、大盛況の下に終了となりました。当日は積雪の影響で山陰地方の皆さんには残念ながらお越しいただけませんでしたが、全国から138名の学生、研修医、医師の皆さんにお集まりいただき有難うございました。昼休みと最後に講師の先生と参加者の皆さんとで「どまんなか」のポーズで記念撮影を行いました。

総合診療勉強会「第2.5回大阪どまんなか」開催のご案内/2015.1.4(日)

今回は対象を医学生に絞り、88人限定での開催となります。

申込みおよび問合せは以下のfacebookページより受け付けておりますので、ご興味のある方はそちらをご確認ください。

https://www.facebook.com/events/839628372754973/?source=1

(申込みは12月20日午前0時よりスタートで、88名に到達次第打ち切りとさせて頂いております。)

■第2.5回総合診療勉強会「大阪どまんなか」

【報道関係者の皆様へ】

総合診療勉強会「第2回大阪どまんなか」プレスリリース/2014.12.13(土)

この度、文部科学省「未来医療研究人材養成拠点形成事業」の一環として、医師と医学生が共同で企画・運営する「大阪どまんなか」の第2回講演会を本年12月13日に開催することとなりましたのでお知らせ致します。

「大阪どまんなか」は、全国に広がる医学生ネットワークが中心となって企画・運営し、大学がそれをサポートする新しい試みであり、この活動を全国の皆様に知っていただく為にも、是非とも報道機関の皆様より本企画の取材を賜りたく存じます。

詳細はPDFをご覧ください。

総合診療勉強会「第2回大阪どまんなか」開催の御案内/2014.12.13(土)

プログラム(チラシ)を掲載しました

総合診療勉強会「大阪どまんなか」は、将来の日本の医療を背負って立つ若手医師や医学生の皆さんを主な対象とした総合診療勉強会であり、「地域に生き世界に伸びる総合診療医養成事業」の一環として開催しております。

先月開催いたしました「第1回大阪どまんなか」では70名以上の医学生・医師のみなさんにご参加いただき、成功裡に終了できたことは皆さんのご協力のおかげとスタッフ一同感謝いたしております。

さて、「第2回大阪どまんなか」の開催まであと2ヶ月ほどとなりましたのでお知らせいたします。

「第2回大阪どまんなか」では前回よりさらに精鋭講師陣のボリュームアップ、内容の質・量ともにグレードアップして開催する予定であり、12/13(土)に大阪大学医学系研究科附属最先端医療イノベーションセンター1F マルチメディアホールにて開催されます。今回はPhysical Club (身体診察勉強会)を含む様々なイベントを準備しております。参加費用はもちろん無料です!ぜひご参加ください!

| 期日: | 2014年12月13日(土) 07:30開場、08:00開始、20:00終了 |

|---|---|

| 会場: |

大阪大学医学系研究科附属 最先端医療イノベーションセンター1F 「マルチメディアホール」(大阪大学吹田キャンパス内) |

| 対象: | 医学生全学年、医師 |

| 講師: |

JCHO研修センター長

藤田保健衛生大学救急総合内科 教授

~新時代のレクチャラー Galaxy~

国立国際医療研究センター感染症内科

兵庫県立尼崎病院呼吸器内科

市立奈良病院感染制御内科

加計呂麻診療所 所長

~アドバイザー~ |

| 参加費用: | 無料 |

| 持ち物: | 熱い心、調べられる教科書やタブレット、筆記用具、ノートなど |

| 参加申込方法: | 応募者多数につき、参加申込の受付を終了させて頂きました。現在はキャンセル待ちのみ受け付けております。キャンセル待ちを御希望の方は、卒後教育開発センターまで御連絡下さい。(キャンセルが無かった場合には、御参加頂けないことを御了承願います。) |

総合診療勉強会 「第1回 大阪どまんなか」を開催しました!/2014.9.26(金)

9月26日に大阪大学中之島センターの佐治敬三ホールにて総合診療勉強会「第1回大阪どまんなか」を開催しました。

市立奈良病院の北和也先生から「意識障害にて救急搬送された40歳女性」の症例を呈示いただき、大阪医療センターの松本謙太郎先生と共に、情報の少ない中でいかに緊急性のある疾患を除外し、鑑別疾患を挙げ初期対応をしていくか等についてレクチャーを頂きました。総勢約80名の学生・研修医の皆さんが、近畿圏を中心に中部、中国、四国の大学からも御参加いただき、盛況の元に会を終了することができました。最後は「どまんなか」のポーズで集合写真撮影をしました。

| 開催内容: |

1)地域に生き世界に伸びる総合診療医養成事業の概要説明 事務局 小黒

2)ケースカンファレンス「40歳女性 意識障害」 講師: 国立病院機構 大阪医療センター 総合診療科 松本謙太郎 先生 市立奈良病院 感染制御内科 北 和也 先生 |

|---|

総合診療勉強会「第1回 大阪どまんなか」開催の御案内/2014.9.26(金)

将来の日本の医療を背負って立つ若手医師や医学生の皆さんに総合診療の大切さ・面白さを知って頂くために、また総合診療の大切さを広く世に発信する事を目的に、総合診療や鑑別診断学の分野で著明な先生方や新進気鋭の先生方をお呼びしてレクチャーを頂く総合診療勉強会「大阪どまんなか」を立ち上げる事となりました!

記念すべき第1回は、より良い医学教育のために日々その情熱を注ぎ、医学生・若手医師の中では熱血講師として有名なお二人の先生方に「ケースカンファレンス」をして頂きます。

これまでケースカンファに参加したことのない研修医や学生の皆さんも大歓迎ですので、是非とも御参集下さい。

| 期日: | 平成26年9月26日(金) 18:30~ |

|---|---|

| 会場: |

大阪大学中之島センター 佐治敬三ホール(10F) 大阪市北区中之島4-3-53 TEL:06-6444-2100 アクセスマップ:http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php |

| 内容: |

1)ケースカンファレンス2題

2)地域に生き世界に伸びる総合診療医養成事業の概要 |

| お問い合せ先: | 未来医療研究人材養成拠点形成事業 事務局 大阪大学医学部附属病院 卒後教育開発センター内 |

| 詳細: | ポスター(PDF) |