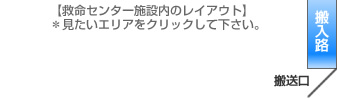

放射線部トップ > 代表的な検査について「救命救急センター」

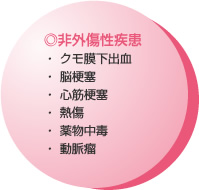

ある日突然に発症した疾病に対し、診断・治療を行うのが救急医療です。救急医療はその特徴上、多種多様な疾患が対象となります。以下にその主な対象疾患を列挙します。

また、その重症度により一次救急(=外来のみ)、二次救急(=入院を要する)、三次救急(=生命の危機)に分けられます。救急医療全体での比率は一次が95%と大多数を占めており、二次が約5%、三次は1%以下になります。

現在、日本国内には大小をあわせ189施設の救命救急センターが稼動しています。当院の救命救急センターは国内でも数少ない高度救命救急センターに認定され、三次救急を主とした救命医療を行っています。

救急医療の診断や治療には各種画像診断の担うところが非常に大きく、当院の救命救急センターにはそれら数多くのニーズに対応すべく最先端のX線装置が導入されています。

救急車で救命センターに運ばれてきた患者様はまずこちらのお部屋でいろいろな処置が行われます。ベッドの周辺には患者様の生命を監視する器具や生命補助を行う医療機器が取り巻いています。

救急車で救命センターに運ばれてきた患者様はまずこちらのお部屋でいろいろな処置が行われます。ベッドの周辺には患者様の生命を監視する器具や生命補助を行う医療機器が取り巻いています。

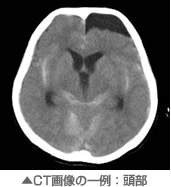

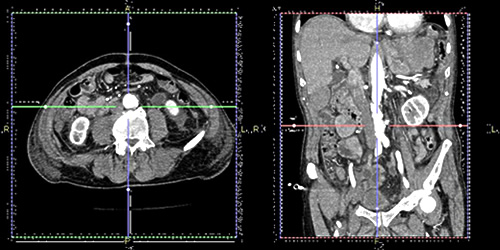

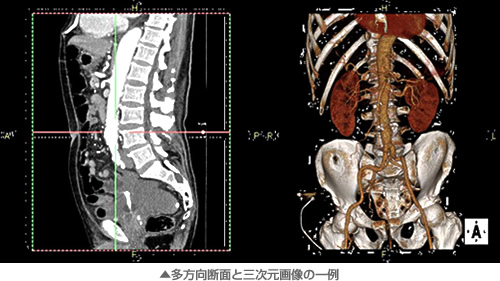

主に人体の輪切り(横断像)の画像を撮影する装置です。当院の装置はX線検出器(ディテクタ)の多列化(64列)により、より高速な撮影が可能です。

また、最近の装置は画像処理技術の発展により、横断像だけではなく、いろいろな方向からの断面や立体画像(3D画像)の構築もできるようになりました。

各装置(CT、血管造影装置)の操作室になります。写真右側がCTの操作卓になり、左側が血管造影装置の操作卓になります。装置の操作は我々診療放射線技師が行い、診断の要となる画像情報を救命医に提供します。

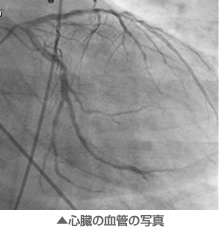

また、血管造影装置では狭窄した血管の拡張治療や出血した血管の塞栓術等のX線装置を利用した治療行為の画像支援を行ったりもします。

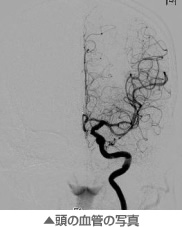

体内の血管内に細い管(カテーテル)を挿入し、その管からX線にうつるお薬(造影剤)を注入して、血管の画像を撮影する装置です。頭~足先まで全身の血管の写真を撮影することが可能です。

また、この装置では通常の血管の画像以外にも血管の立体画像(3D)やCTのような体の断面の画像を撮影することが可能です。

特殊な撮影法(回転撮影)を用いて得られた画像