研修会・委員会の活動

- Home

- 研修会・委員会の活動

- 研修会

研修会

主な活動状況

2023年度 第11回 医療技術部研修会 ~個人目標の成果発表~

| 日 時 | 2024年3月14日(木) 17:30~18:30 |

|---|---|

| 場 所 | 医学部講義棟A講堂 |

| テーマ | 個人目標の成果発表 |

| 講演内容 |

|

2023年度 第11回 医療技術部研修会 ~個人目標の成果発表~が開催されました

1.研修会 準備

1.研修会 準備 2.冒頭挨拶 医療技術部長

2.冒頭挨拶 医療技術部長 3.研修会 検査部門

3.研修会 検査部門 4.研修会 検査部門

4.研修会 検査部門 5.研修会 放射線部門

5.研修会 放射線部門 6.研修会 放射線部門

6.研修会 放射線部門 7.研修会 リハビリ部門

7.研修会 リハビリ部門 8.研修会 リハビリ部門

8.研修会 リハビリ部門 9.研修会 臨床工学部門

9.研修会 臨床工学部門 10.研修会 臨床工学部門

10.研修会 臨床工学部門 11.研修会の様子

11.研修会の様子 12.個人成果発表表彰

12.個人成果発表表彰

1. 検査部門「胎児超音波検査室の取り組み(個人目標の視点から現状報告)」

医療技術部 総合周産期母子医療センター 武村 知沙

胎児超音波検査室の取り組みについて、個人目標の視点から現状を報告する。

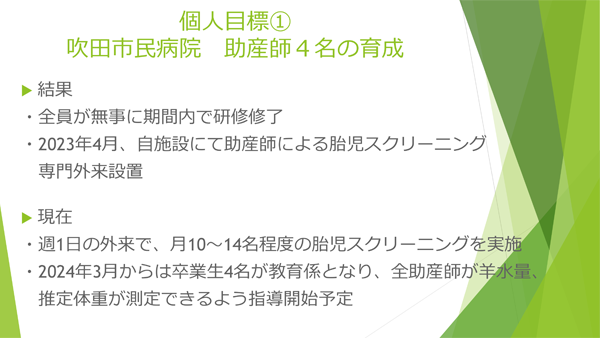

1つ目は吹田市民病院助産師4名の育成である。1人あたり3ヶ月で、自施設で胎児スクリーニングを実施できるように教育・指導することを目標とした。結果として、全員が期間内で研修が終了し、自施設にて助産師による胎児スクリーニング専門外来が設置された。

2つ目は分娩後調査の実施である。1ヶ月毎に新生児状況を電子カルテより集計し、胎児期エコー所見と比較検討を行い、外表奇形の確認や胎児期診断との妥当性を確認した。超音波検査描出困難症例に対するアプローチや検査者間差のマネジメント方法などを今後の課題とする。

2. 放射線部門「教育資料の作成と論文投稿への道のり」

診療放射線技師 高倉 一馬

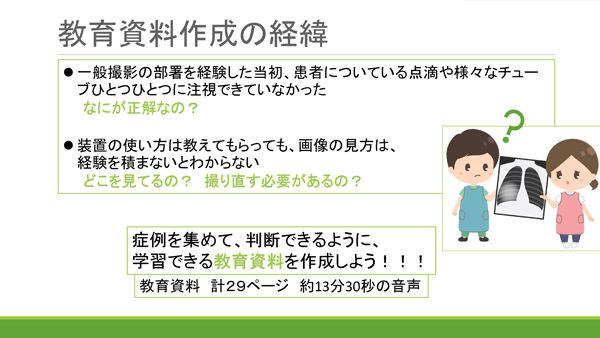

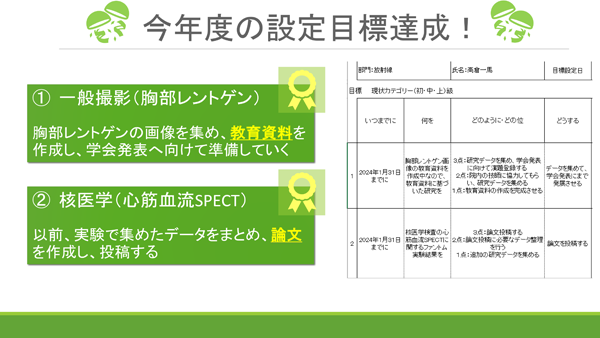

今年度の個人目標を、「胸部レントゲン画像の教育資料の作成」と、「心筋血流SPECTに関する研究の論文投稿」と設定しました。前者では、放射線技師の画像判断能力を向上させるため、臨床画像を用いた教育資料と、画像に関する問題を作成しました。後者では、4年前に論文投稿し、不採択となった研究の内容を、再度見直し、論文投稿しました。個人目標を二つとも達成することができました。

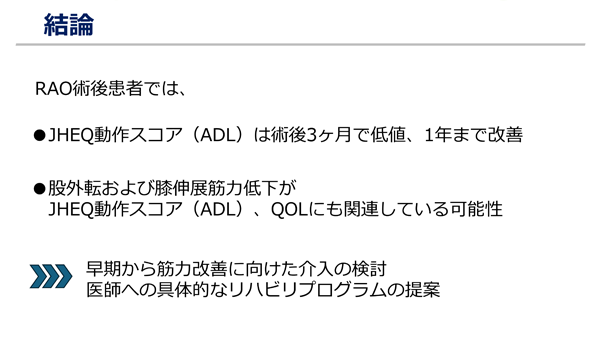

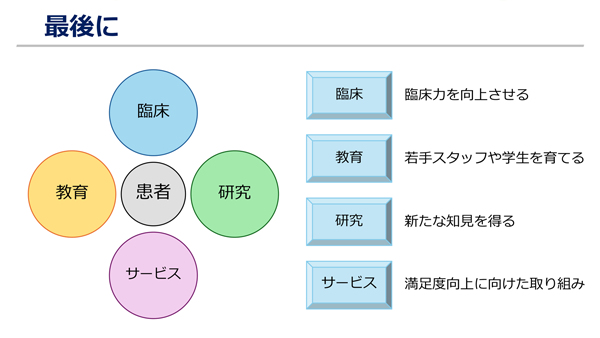

3. リハビリテーション部門「個人目標における成果と次年度への展望 ~学術活動への取り組みを中心に~ 」

理学療法士 木矢 裕貴

臨床5年目となる今年度は、臨床、教育、学術活動、患者サービスの4つの視点から個人目標を設定した。今回は学術活動について、RAO術後患者の筋力やADL・QOLのデータを整理し、学会発表した後、学術誌に論文を投稿できたことを紹介した。今後も自身の臨床力を向上させ、若手スタッフや学生を育て、研究で新たな知見を得て、患者満足度向上に向けた取り組みに励んでいきたいと考える。

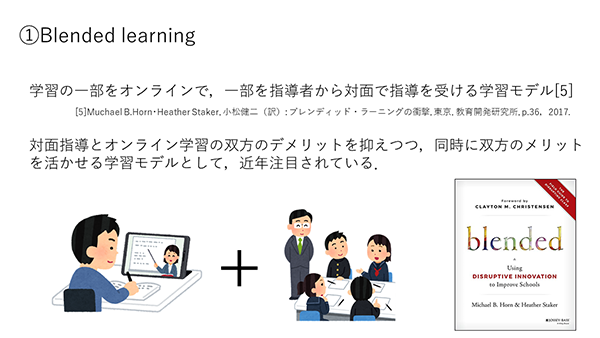

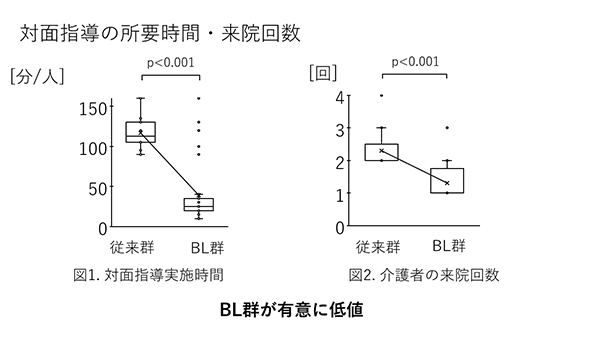

4. 臨床工学部門「はじめての論文投稿に向けて

~植込型補助人工心臓機器トレーニングにおけるBlended learningの評価~ 」

臨床工学技士 村辻 雄大

「植込型補助人工心臓機器トレーニングにおけるBlended learning」について、教育システムの構築と、その教育効果および有用性について論文執筆を行った。構築したBlended learningでは対面方式の教育時間と回数が短縮され、受講者の来院負担・感染リスク・指導者の労力を軽減するとともに、従来の完全対面方式以上の教育効果を得ることが可能であると示された。

2023年度 第10回 医療技術部研修会 ~今年のトピックス~

| 日 時 | 2024年2月1日(木)17:30~18:30 |

|---|---|

| 場 所 | 医学部講義棟B講堂 |

| テーマ | 今年のトピックス |

| 講演内容 |

|

2023年度 第10回 医療技術部研修会 ~今年のトピックス~が開催されました

1.研修会の様子

1.研修会の様子 2.研修会 検査部門

2.研修会 検査部門 3.研修会 検査部門

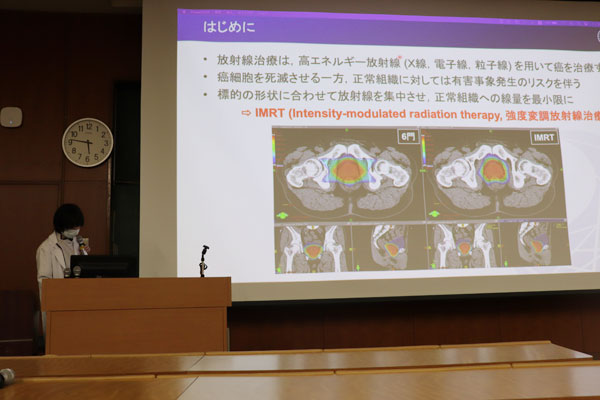

3.研修会 検査部門 4.研修会 放射線部門

4.研修会 放射線部門 5.研修会 放射線部門

5.研修会 放射線部門 6.研修会 リハビリ部門

6.研修会 リハビリ部門

(認定遺伝カウンセラー) 7.研修会 リハビリ部門

7.研修会 リハビリ部門

(認定遺伝カウンセラー) 8.研修会 臨床工学部門

8.研修会 臨床工学部門 9.研修会 臨床工学部門

9.研修会 臨床工学部門 10.質疑応答

10.質疑応答

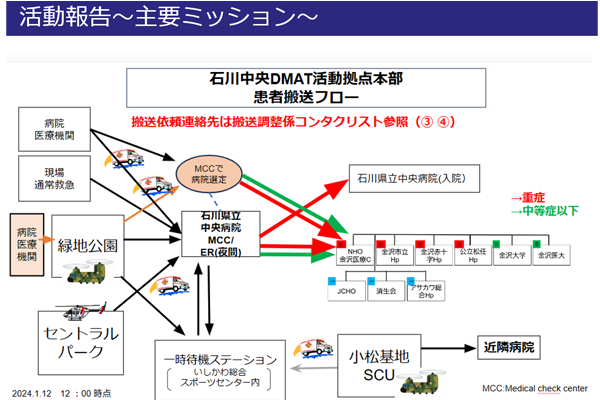

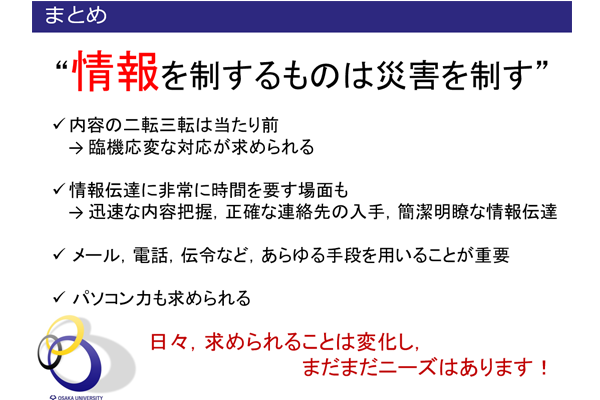

1. 検査部門「令和6年能登半島地震 業務調整員としてのDMAT派遣報告」

臨床検査技師 木村 圭吾

派遣された石川中央DMAT(災害派遣医療チーム)活動拠点本部の主な任務は、能登半島北部からの要搬送者を一時的に受け入れ、その後、周辺の病院や施設へ転院搬送することでした。

阪大DMATの医師が本部長を務める中、私は様々な情報の管理と記録を担当しました。情報は頻繁に変わり、柔軟な対応と迅速な決断が求められました。

この経験から学び、次に活かしたいと考えています。

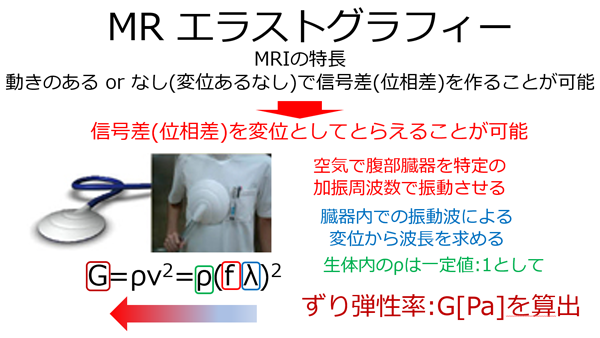

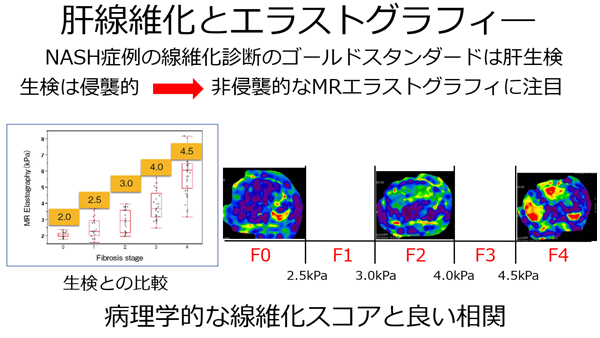

2. 放射線部門「硬さを視る MRエラストグラフィ―」

診療放射線技師 垂脇 博之

MRIは体内の水素原子核の分布、挙動を画像化することが可能で、様々な生体情報をX線被曝なしで取得可能である。MR装置の技術進歩により、MRエラストグラフィ―という撮像法で肝臓の硬さを評価することが可能になり、肝生検による線維化と良い相関があることが報告されており、近年増加傾向の非アルコール性脂肪肝炎の線維化評価の指標として有用な診断情報を提供可能になった。

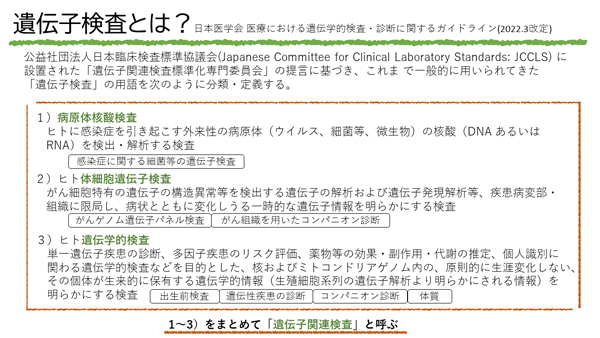

3. リハビリ部門「意外と身近な、遺伝子検査 -認定遺伝カウンセラーの視点から-」

認定遺伝カウンセラー 安達 容枝

【要旨】

「遺伝子検査」という言葉で連想される検査やイメージはその人の知識・経験によって異なる。

今回は、遺伝子関連検査について概説し、遺伝子診療部の活動紹介、およびDTC(Direct-to-consumer)遺伝子検査の現在の立ち位置とヒト遺伝学的検査に分類されるにもかかわらずその結果を医療機関へ相談することが難しい理由等について紹介した。

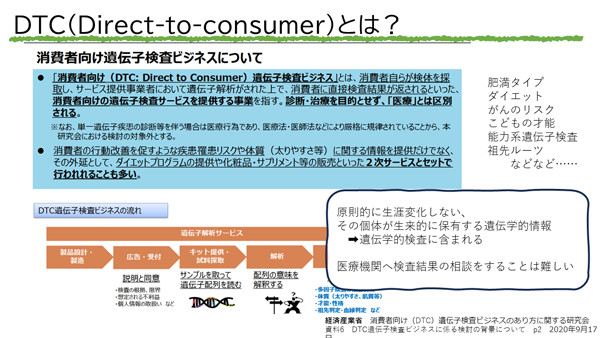

4. 臨床工学部門「国産手術支援ロボット「ヒノトリ」について」

臨床工学技士 戸田 直秀

【要旨】

新しく運用開始される、手術支援ロボット「hinotori」は、大型装置かつ多職種が関わる装置であり、医師、看護師、臨床工学技士、それぞれが研修を行わなければならない。

「hinotori」について概要や特徴などをまとめ、また実機トレーニングを行い、現在、運用されている手術支援ロボット「da Vinci」と操作方法などを比較した。

3台目の手術支援ロボット導入で更なるロボット支援下手術の件数増加に期待したい。

2023年度 第9回 医療技術部研修会 ~医療機器~

| 日 時 | 2024年1月11日(木)17:30~18:30 |

|---|---|

| 場 所 | 医学部講義棟A講堂 |

| テーマ | 医療安全 |

| 講演内容 |

|

2023年度 第9回 医療技術部研修会 ~医療機器~が開催されました

1.研修会の様子

1.研修会の様子  2.研修会冒頭(医療技術部長)

2.研修会冒頭(医療技術部長) 3.研修会 検査部門

3.研修会 検査部門 4.研修会 検査部門

4.研修会 検査部門 5.研修会 放射線部門

5.研修会 放射線部門 6.研修会 放射線部門

6.研修会 放射線部門 7.研修会 臨床工学部門

7.研修会 臨床工学部門 8.研修会 臨床工学部門

8.研修会 臨床工学部門 9.研修会 リハビリ部門(視能訓練士)

9.研修会 リハビリ部門(視能訓練士) 10.研修会 リハビリ部門(視能訓練士)

10.研修会 リハビリ部門(視能訓練士)

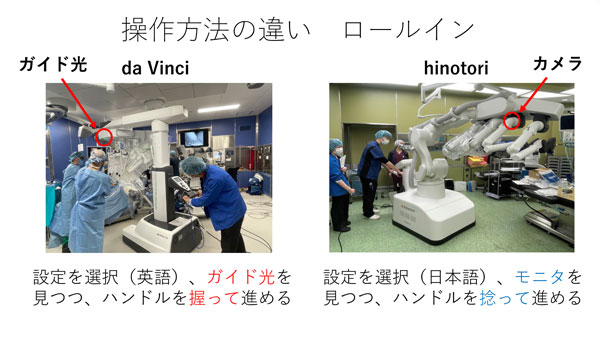

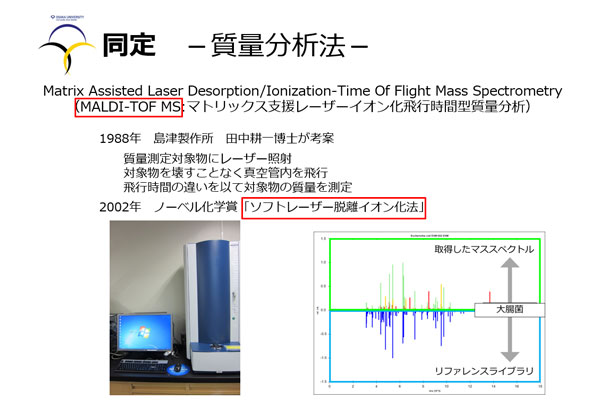

1. 検査部門 「微生物検査の今昔」

上田 安希子(検査部門 臨床検査技師)

【要旨】

かつての微生物検査では、細菌の同定には数日を要していました。

しかし、現在では質量分析器の導入により、このプロセスが大幅に加速されました。

この先進的な技術により、わずか数時間で正確な菌種の同定が可能になり、迅速な診断と治療へと繋がっています。

この技術革新は、医療現場における時間の節約と患者ケアの向上に大きく貢献しています。

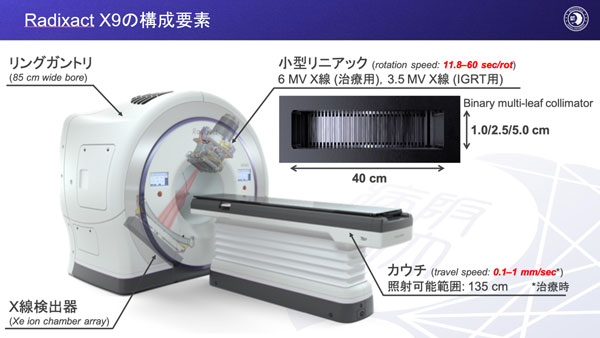

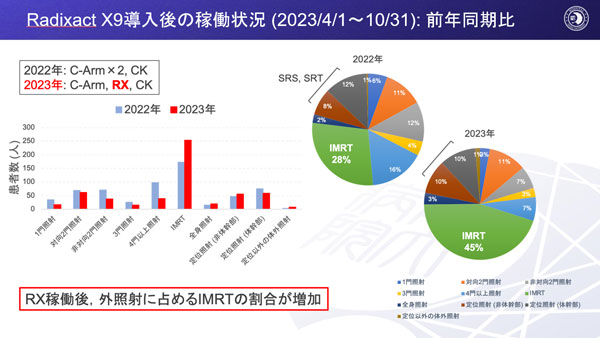

2. 放射線部門 「リング型リニアック装置の導入 ―高精度放射線治療の拡大に向けて―」

橋渡 貴司(放射線部門 診療放射線技師)

【演題】

リング型リニアック装置の導入 -高精度放射線治療の拡大に向けて-

【要旨】

2023年4月、リング型リニアック装置 (Accuray社 Radixact X9) が放射線治療部門で新規稼働した。本装置は従来のリニアック装置とCT装置が融合した画期的なIMRT専用治療機であり、螺旋状にX線照射するヘリカルIMRTが特長である。本装置は頭頸部癌や食道癌、肺癌、全脳全脊髄照射等の治療に威力を発揮し、本院におけるIMRTの件数増加に貢献している。

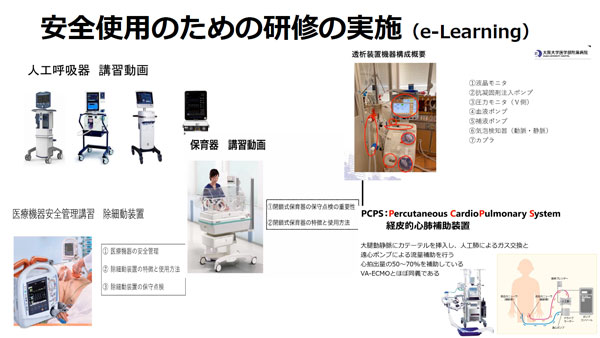

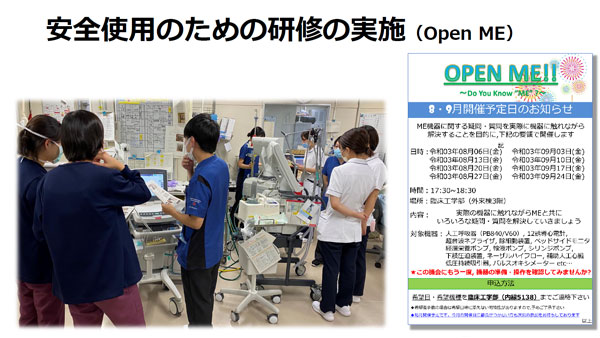

3. 臨床工学部門 「臨床工学部における医療機器管理について(仮)」

上杉 一朗(臨床工学部門 臨床工学技士)

当部では当院の指針に従い、医療機器の安全使用のための取り組みを実施している。研修では安全使用を確保するための動画を作成し、e-Learningを通じて公開している。また、毎月2回、金曜日に対面型の研修「Open ME」も開催している。保守点検においては点検者、点検頻度を設定の上、適切に実施し、ME機器管理システム(HOSMA®)を活用して、院内の医療機器の状況を詳細に把握している。

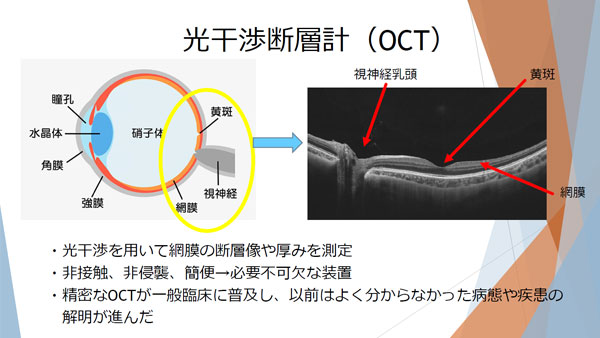

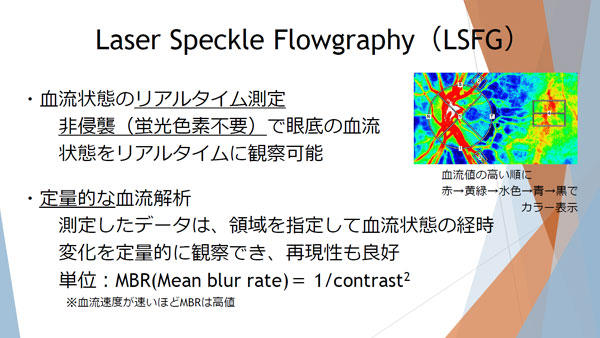

4. リハビリ部門 「眼科検査機器の色々と最近導入された器械について(仮)」

谷村亜紀(リハビリ部門 視能訓練士)

眼科における撮影機器の進歩は目覚ましい。光干渉断層計OCTは網膜の断層像や厚みを測定する器械だが、より広範囲を高画質で撮影できる機種が普及し、現在では眼底の診断、病態の把握 、 治療の効果判定など眼科診療に必要不可欠な装置となっている。またOCTに加え近年は網脈絡膜の血流評価の重要性も提唱されているが、当科にも眼血流測定の装置が導入されたことから、その特徴と実際の撮影について紹介した。

2023年度 第8回 医療技術部研修会 ~スキルアップ~ 第2弾

| 日 時 | 2023年12月7日(木)17:30~18:30 |

|---|---|

| 場 所 | 医学部講義棟A講堂 |

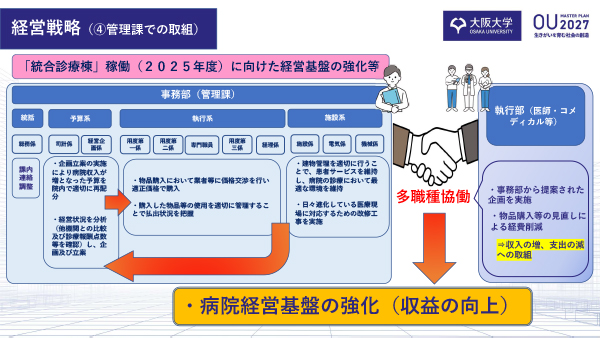

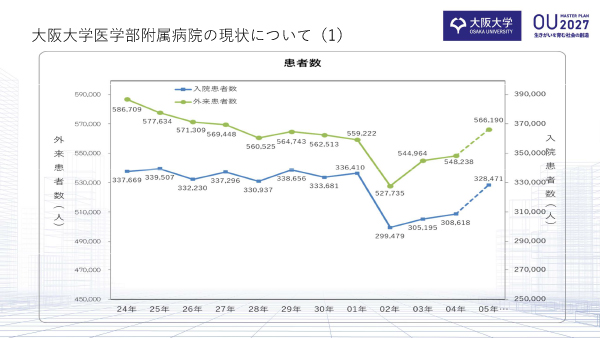

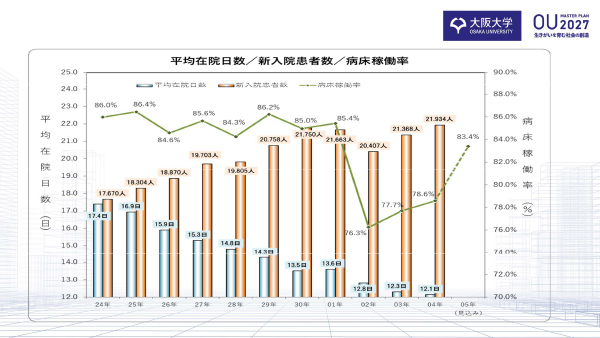

| テーマ | ~経営改善への参画について~ |

| 講 師 | 大阪大学医学部附属病院 管理課長 清水 隆行 |

2023年度 第7回 医療技術部研修会 ~スキルアップ~

| 日 時 | 2023年11月2日(木)17:30~18:30 |

|---|---|

| 場 所 | 医学部講義棟A講堂 |

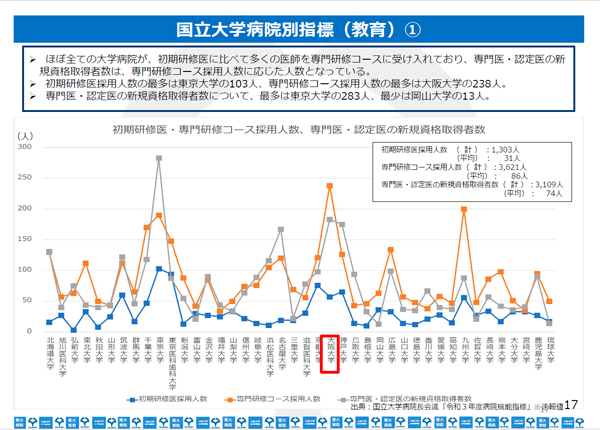

| テーマ | 近年の大学病院をめぐる動向と阪大病院を取り巻く諸課題について ー事務部の視点からー |

| 講 師 | 大阪大学医学部附属病院 事務部長 多田 典史 |

2023年度 第6回 医療技術部研修会 ~特別講演~

2023年度 第5回 医療技術部研修会

| 日 時 | 2023年9月14日(木)17:30~18:30 |

|---|---|

| 場 所 | 医学部講義棟A講堂 |

| テーマ | 医療安全 |

| 講演内容 |

|

2023年度 第5回医療技術部研修会が開催されました

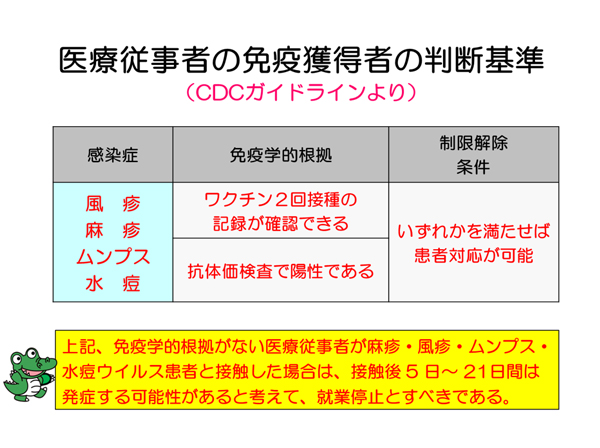

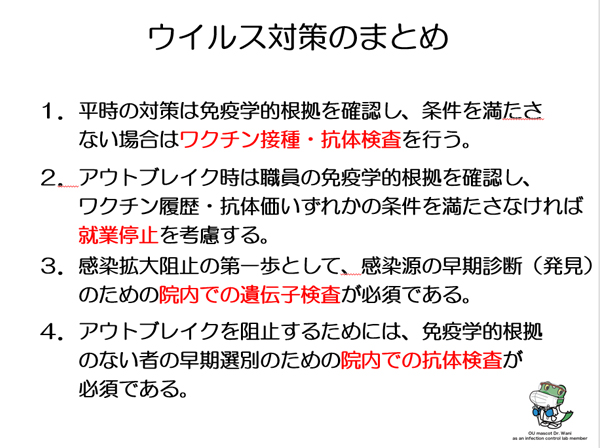

1. 院内感染対策 ~空気・飛沫感染を中心に~

𠮷岡 範(検査部門 主任臨床検査技師)

感染対策の目的は病院内に存在する様々な病原体から自分自身を守り、病原体の伝播・拡散を防ぐことです。その対象者は患者・家族・職員・研修生・業者など病院に関係する全構成員です。職員が空気感染・飛沫感染する病原体に罹患した場合や濃厚接触者に該当する場合は就業停止を考慮する必要があります。病原体感染拡大阻止の第一歩は感染源の早期診断(発見)のための遺伝子検査を院内で実施することです。また、免疫学的根拠のない者を早期に選別するために抗体検査を院内で実施することが必須です。

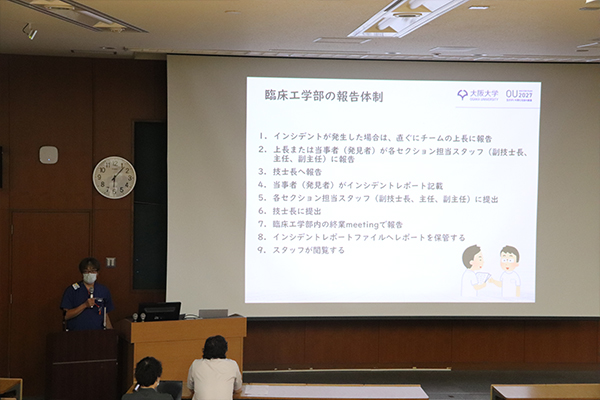

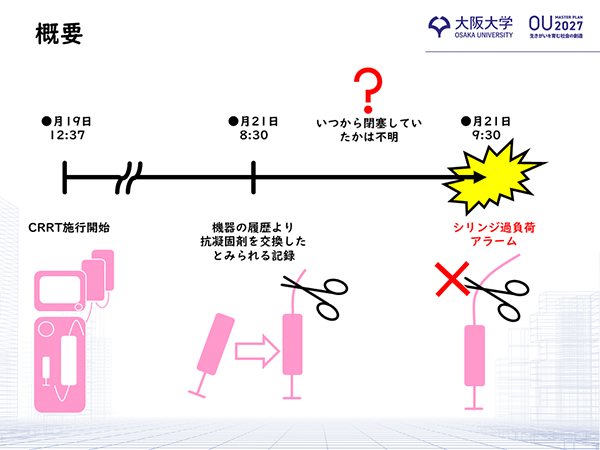

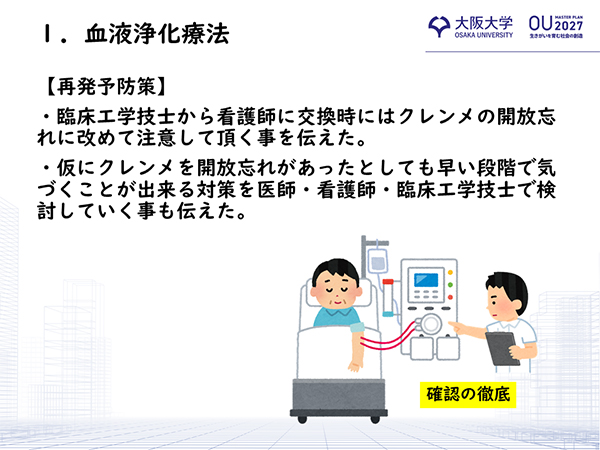

2. 臨床工学部におけるインシデント事例とその対策

平野 匠(臨床工学部門 主任臨床工学技士)

インシデントレポートよりインシデントの問題点を明確にして、その問題点に対する対策案を検討することは非常に大切である。今回、臨床工学部内で報告されたインシデントレポートより、インシデントに対して検討された対策を紹介した。インシデントが起こってからだけではなく、事前に医療機器の動作原理が少しでも理解できる教育(教材)も必要だと思われた。

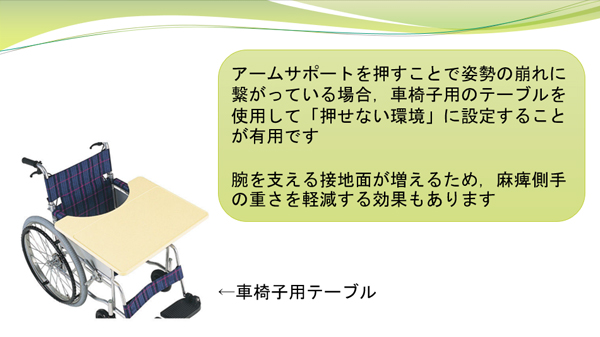

3. 車椅子利用者への配慮 ~安全・安楽な座位姿勢~

大日方 僚(おびなた つかさ)(リハビリテーション部門 作業療法士)

院内で身体にあわない車椅子を利用して姿勢が崩れたままで座っている患者様をみかけることは多い。車椅子の構造上、長時間座ることには適していない。不良姿勢は努力的な筋活動や疲労につながるため、個々の症例にあわせた調整が必要である。作業療法部門で実践している安全・安楽に過ごすために必要な車椅子調整とポジショニングの視点を報告した。また、専門的な技術を必要とせずに実践できる方法についてもあわせて紹介した。

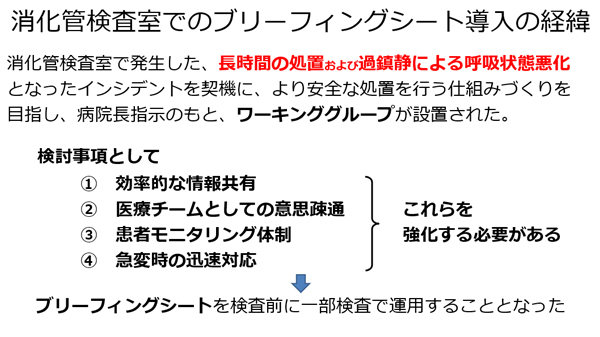

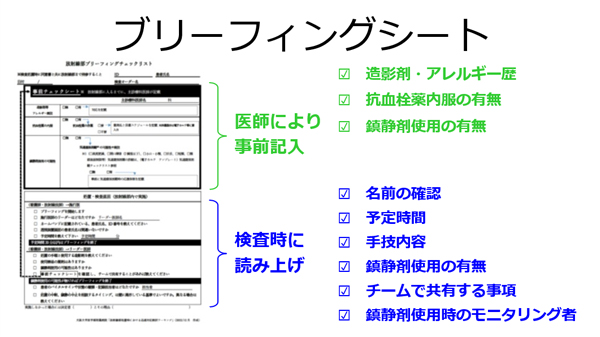

4. 消化管検査室におけるブリーフィングシートの運用

谷川 基務(放射線部門 診療放射線技師)

放射線部消化管検査室では、内視鏡処置を含めた鎮静下で行う手技が増加してきており、検査中の監視体制が重要となる。過去に生じたインシデントの教訓をもとに、医師・放射線技師・看護師でチームとして情報共有ができる体制づくりを目指して、本年よりブリーフィングシートの運用を開始した。今回の講演では、導入の経緯および作成したデモ動画を供覧し、チームとしての安全管理への取り組みについて紹介した。

2023年度 第4回 医療技術部研修会

| 日 時 | 2023年7月6日(木)17:45~19:00 |

|---|---|

| 場 所 | 診療棟1階リハビリテーション部フロア(郵便局横) |

| テーマ | 患者動作介助ABC |

| 内 容 |

|

2023年度 第4回医療技術部研修会が開催されました

今年度入職された新規採用者を対象に患者動作介助法の研修を開催しました。指導者を含め、検査部門6人、放射線部門13人、臨床工学部門7人、リハビリ部門22人、総数48人の方が参加されました。

移乗介助を始め、起き上がりや立ち上がり介助について、リハビリ部スタッフから実技を交えた説明の後、参加者が患者役と介助者役に分かれて実際に体験しました。

介助法の難しさや重要さ、患者側の気持ちを経験し感じることが出来ました。

2023年度 第3回 医療技術部研修会

| 日 時 | 2023年6月8日(木)17:30~18:30 |

|---|---|

| テーマ | 疾患別統合勉強会(脳神経伝達系) |

| 講演内容 |

|

2023年度 第3回医療技術部研修会が開催されました

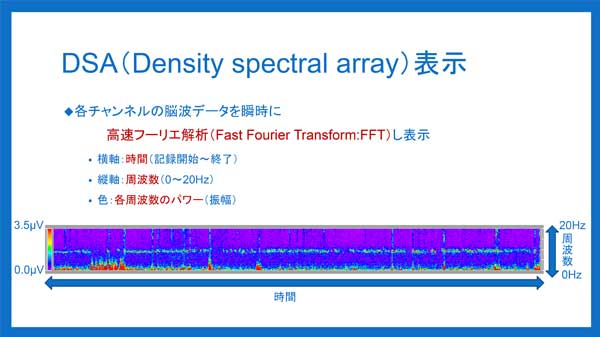

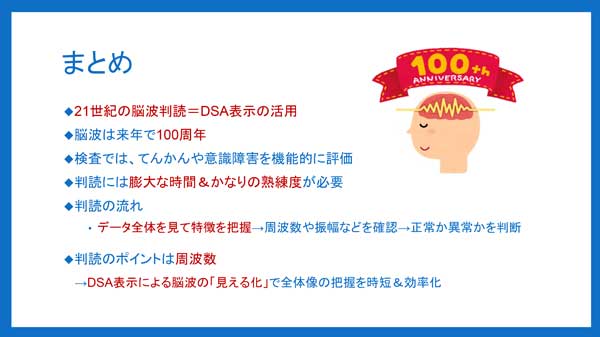

「21世紀の脳波の判読」要約

臨床検査部門 鍛治 綾香

臨床検査部門 鍛治 綾香

最初にヒトの脳波が記録されてから来年で100年。脳波検査の原理は大きく変わらずとも、脳波計の進化に伴って判読方法は変化しています。21世紀に登場したDSA表示と呼ばれる技術により、脳波データの全体を瞬時に時間周波数解析し、1画面に可視化することができるようになりました。DSA表示は、膨大な時間とかなりの熟練度が必要な脳波の判読において、時短かつ効率的に全体像の特徴をつかめる新しいツールとして活躍しています。

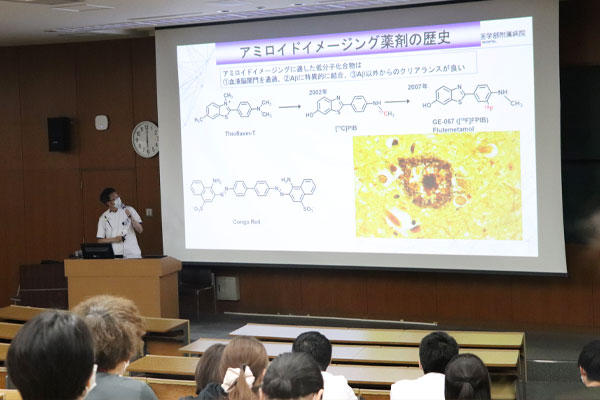

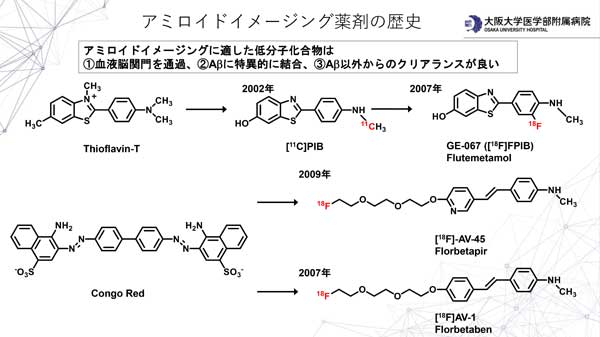

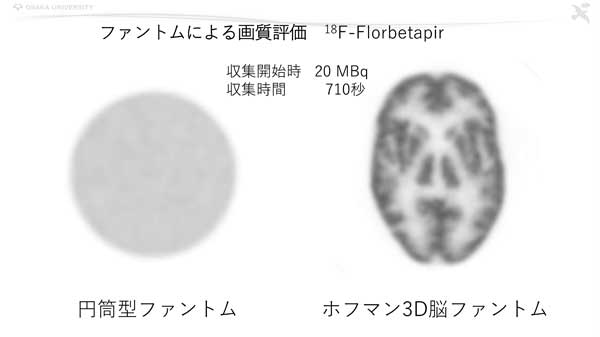

アルツハイマー型認知症とアミロイドPET、疾患修飾薬に関して

放射線部門 神谷貴史

アミロイドPETはアルツハイマー型認知症症例の剖検脳で老人斑の染色に用いられていたチオフラビンTとコンゴーレッドを基に生体内でのイメージングが発展した。2023年には疾患修飾薬であるレカネマブの承認申請が日本でも行われており、保険収載がされた際には対象症例の選択のためアミロイドPETが必須となると考えられる。

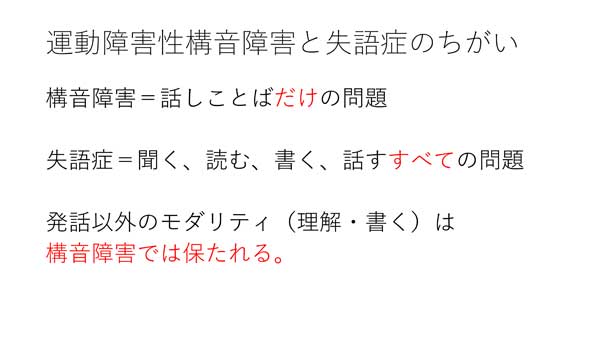

「脳血管疾患による言語障害」

村井 五葉(リハビリテーション部 言語聴覚士)

脳血管疾患後に多くみられる言語障害の代表として運動障害性構音障害と失語症がある。運動障害性構音障害は「話す」ことのみの障害であり理解力や書字能力は保たれる。一方で失語症は「聞く、読む、書く、話す」のことばに携わる力すべての障害である。損傷部位によってその特徴は異なるものの、どの種類の言語障害であっても見えないことばの障害に対し、コミュニケーションをはかるには医療者側の理解と配慮が必要である。

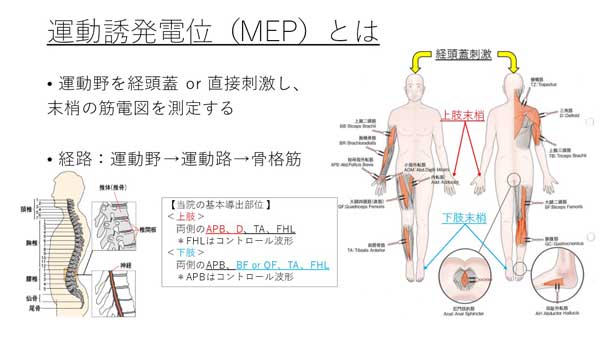

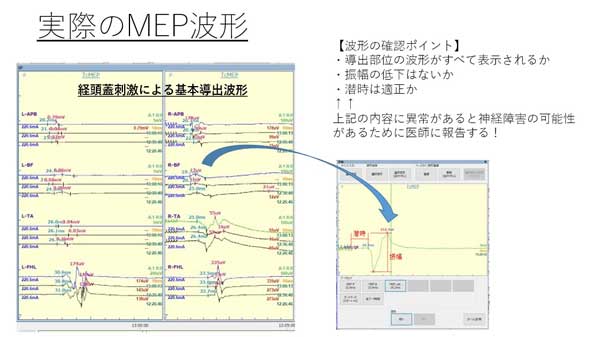

~術中神経モニタリングについて~

川西 直樹(臨床工学部門 臨床工学技士)

術中神経モニタリングは手術操作による神経障害を予防することを目的としている。

令和4年度の診療報酬改定では、新たに食道手術も追加され需要が高まっている。

今回は臨床工学技士が関わる運動誘発電位(MEP)の原理・装置の概要・実臨床での波形解析について説明し、またMEP変化に大きな影響を与える麻酔・血圧などの擬陽性についても紹介しました。

2023年度 第2回 医療技術部研修会

| 日 時 | 2023年5月24日(水)17:30~19:30 |

|---|---|

| 場 所 | 外来棟L階 放射線部L階カンファレンス室(MRI4検査室隣) |

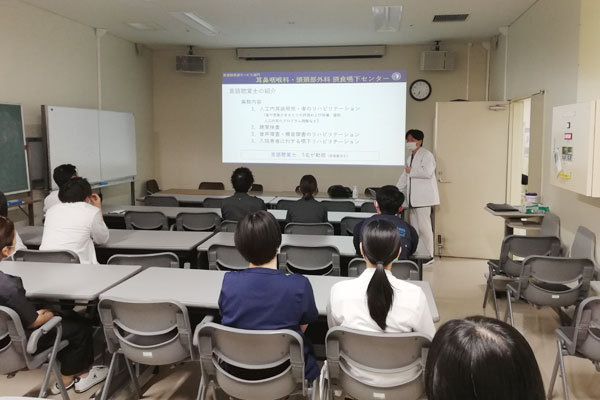

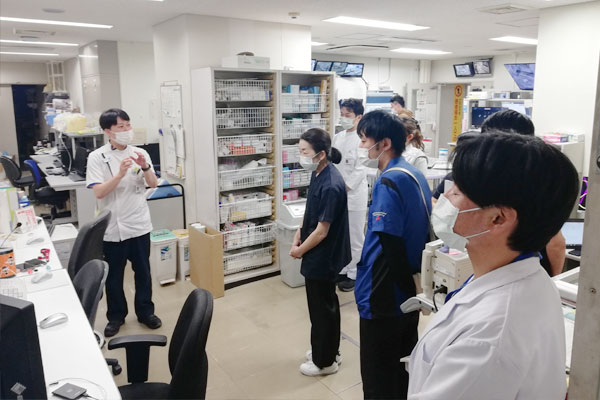

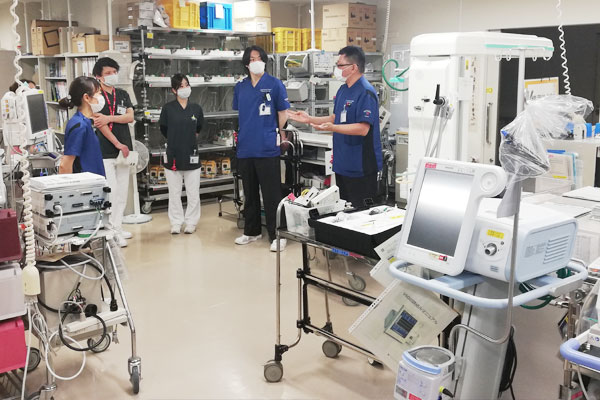

| テーマ | 新人研修会(新規採用者を対象とした各部門説明会) |

| 研修内容 |

|

2023年度 第2回医療技術部研修会が開催されました

医療技術部新規採用者を対象に各部門長より、部門紹介ならびに各部門の見学会が実施されました。今後も業務との関係性が薄く二度と立入る機会がない場所までも実際に立ち入り説明を受けることができました。医療技術部は多くの職種が存在する部門であり、お互いの専門性や職場環境の一端を知る良い機会となりました。

2023年度 第1回 医療技術部研修会

| 日 時 | 2023年4月6日(木) 17:30~18:30 |

|---|---|

| 場 所 | 医学部講義棟1階A講堂 |

| テーマ | 医療技術部の2022年度の動向 |

| タイトル・講演者 |

|

2023年度 第1回医療技術部研修会が開催されました

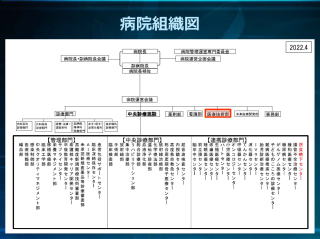

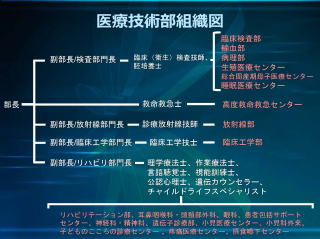

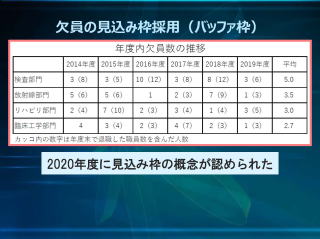

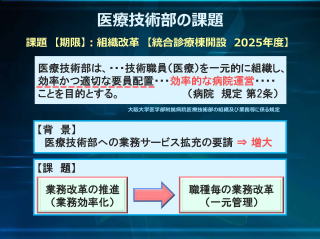

1. 医療技術部の2022年度の動向

藤埜 浩一(医療技術部長)

今年度、第1回目の医療技術部研修会を迎え医療技術部長より「医療技術部の2022年度の動向」と題して、医療技術部の設立経緯、規約、役割、組織構成等、医療技術部について解説と2022年度の活動報告として研修セミナー、阪大フォーラムなどの院内活動報告、また、医療技術部として携わる医療機器の安全管理体制の活動報告、特任から特例職員への登用に係る経緯、医療技術部の課題について講演がなされた。

Sitemap

Sitemap Access

Access