対象疾患説明

Conditions we treat胸部の疾患

腹部の疾患

双胎の疾患

泌尿生殖の疾患

染色体の疾患

頭部の疾患

先天性水頭症

原因

先天性水頭症とは、脳室内もしくは頭蓋内に髄液が貯留し進行性に拡大する病態のことを指します。

水頭症の症状は年齢によって異なることと、治療が必要な水頭症と経過観察できる脳室拡大とを鑑別することが、日常診療では重要です。

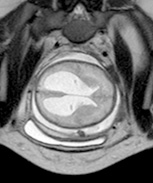

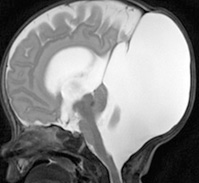

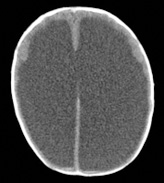

水頭症の原因としては、中脳水道狭窄症、脊髄髄膜瘤(図1)、脳瘤、くも膜嚢胞(鞍上部、四丘体部、後頭蓋窩など)、Galen大静脈瘤、Dandy-Walker症候群(図2)、X連鎖性遺伝性水頭症(図3)、全前脳胞症、腫瘍性病変(Monro孔付近、松果体部、脳幹部、第4脳室内)、頭蓋内出血(脳室内出血、くも膜下出血など)、感染症(髄膜炎、脳室炎など)、頭部外傷などの病気が言われています。

図1

図2

図3

発生頻度

3/10000人の割合で生じます。最近では、心室中隔欠損、ダウン症、口唇口蓋裂についで4番目に多い胎児診断疾患と言われています。

WHO主導による国際先天異常監視機構日本支部によるデータ(全国200施設以上のモニター病院の先天異常児の集計)によると、1980年代は1万人あたり3~4人だった水頭症は、90年代以降には6~8人と増加しており、胎児エコーなどの超音波診断装置が広く普及し、出生前に診断される割合が増えたためと考えられています。

胎児期の超音波所見

胎児超音波検査で、胎児の頭蓋内を観察します。多くの場合、最初に見つける異常所見は、側脳室という部位の拡大です。この異常所見を認めたら、続いてその原因を探していきます。脳や脊髄の奇形、染色体異常、脳腫瘍、脳出血、感染症など、水頭症を生じる疾患はいくつか考えられるので、これらを診断するために、さらに詳細な超音波検査、胎児MRI、血液検査、染色体検査など、必要な検査を追加して行う場合があります。

症状

水頭症とは脳室が拡大している病態ですが、水頭症を来たす病気は様々であるため、症状はその病気によって異なります。

胎児期―乳児期に認める水頭症に共通する症状は下記の通りです。

- 頭囲拡大:縫合が離開しているためであり、頭蓋内圧亢進を代償するために頭囲が拡大します(図4)

- 大泉門の拡大と緊満、膨隆

- 頭皮静脈の怒張:頭蓋内静脈灌流が障害されるために生じます(図4)。

- 落陽現象:眼球が下方に回転して、虹彩の一部が下眼瞼に隠れる現象を指します。

- 発達障害:水頭症が緩徐に進行する場合は上記①~④の症状は分かりにくく、発達障害の精査で水頭症を認める場合があります。

図4

胎児治療

1960年代に胎児水頭症に対する子宮内手術(脳室羊水短絡術)が試みられましたが、現在では行われていません。

分娩時期・方法

脳室の拡大や合併する中枢神経系の病変の所見に増悪傾向がなければ正期産を目指します。通常、経腟分娩を予定しますが、児頭が大きい場合は帝王切開となることがあります。

生後の症状・治療

シャント治療

水頭症の治療方針は年齢や病態により異なります。原因や病態を明らかにし、患児の髄液循環状態を把握したうえで、適切な治療を選択します。

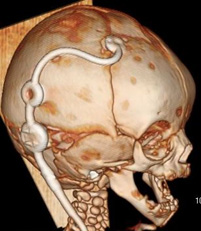

小児水頭症の場合、脳室腹腔短絡術(ventriculo-peritoneal shunting)を中心としたシャント術を行います(図5)。脳室腹腔短絡術で使用されるシステムは、脳室管、バルブ、腹腔管から成り立っており、バルブの種類は圧固定式と圧可変式があります。圧可変式では、体外より強力な磁場で変更することが可能であるが、MRI対応(MRIの磁場では設定圧は変化しない)の製品もあります。

腹腔内癒着や腹腔内感染などがありシャントチューブを腹腔内で使用できない場合、脳室心房短絡術(ventriculo-atrial shunting)という術式が行われます。その他、脳室胸腔短絡術(ventriculo-pleural shunting)という術式も稀に行われます。

嚢胞性疾患の場合、嚢胞腹腔短絡術(cyst-peritoneal shunting)が行われます。

図5

内視鏡治療について

新生児期、乳児期以降で、閉塞性機転で水頭症を発症する場合、内視鏡治療が奏功する場合が多いです。

中脳水道狭窄症や松果体部や第4脳室内の腫瘍性病変による閉塞性水頭症の場合、内視鏡下に第3脳室底に開窓を行うことで、水頭症は高い確率でコントロール可能です。

また、嚢胞性疾患による閉塞性水頭症を来たす場合は、嚢胞を内視鏡にて開窓し、脳室内と交通させることでシャント治療が不要なことがあります。

また、新生児、乳児期の水頭症でも第3脳室底開窓術に脈絡叢焼灼を加えることで、短絡管を挿入せずに水頭症が改善する場合があります。

周術期およびフォローアップ

脳室腹腔(心房)短絡術では、術後の感染のリスクが高く、周術期に感染予防をすることが重要です。また、脳室腹腔(心房)短絡管は、シャントチューブ閉塞のリスクが高く、閉塞を生じた場合は緊急対応が必要です。シャントチューブ閉塞が疑われた場合は、シャント造影などを行い閉塞した短絡管の交換を行う再建術が必要となることがあります。また、乳幼児期以降でのシャント機能不全の場合は内視鏡による治療を行う事があります。

参考文献

- 山崎麻美、坂本博昭. 先天性疾患. In 小児脳神経外科学(第1版) 監修 横田晃、編集 山崎麻美、坂本博昭 2009年(金芳堂)

- 胎児期水頭症ガイドライン編集委員会編:胎児期水頭症―診断と治療ガイドライン. 2005年(金芳堂)

- 坂本博昭. 水頭症. In脳神経外科学(第13版)原著 太田富雄、編集 松谷雅生、野崎和彦 2021年(金芳堂)