対象疾患説明

Conditions we treat胸部の疾患

腹部の疾患

双胎の疾患

泌尿生殖の疾患

染色体の疾患

心疾患

胎児心臓超音波検査でみつかる心疾患について

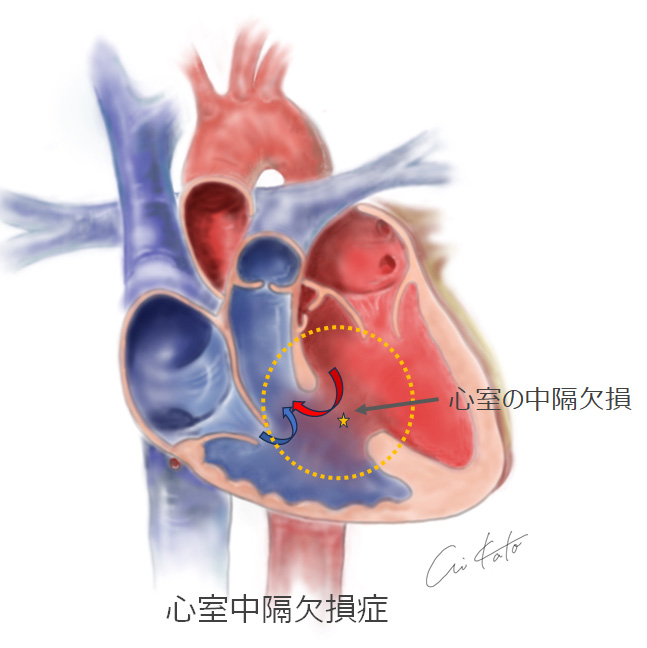

心室中隔欠損症(Ventricular Septal Defect:VSD)

先天性心疾患の中で約30%を占める最も多い疾患です。

左室と右室を隔てる壁(心室中隔)に欠損を生じ、場所も様々です。欠損孔が小さい場合は症状もなく、自然に閉鎖することがしばしばあります。

欠損孔が大きい場合は、左室から右室へと多くの血液が流れ、肺血流が著しく増加し、肺や心臓に負担をかけることになります。この場合は乳児期に欠損孔を心臓手術により閉鎖する必要があります。

小さい欠損孔の場合は胎児診断することはかなり困難であり、出生後に診断がつくことがほとんどです。

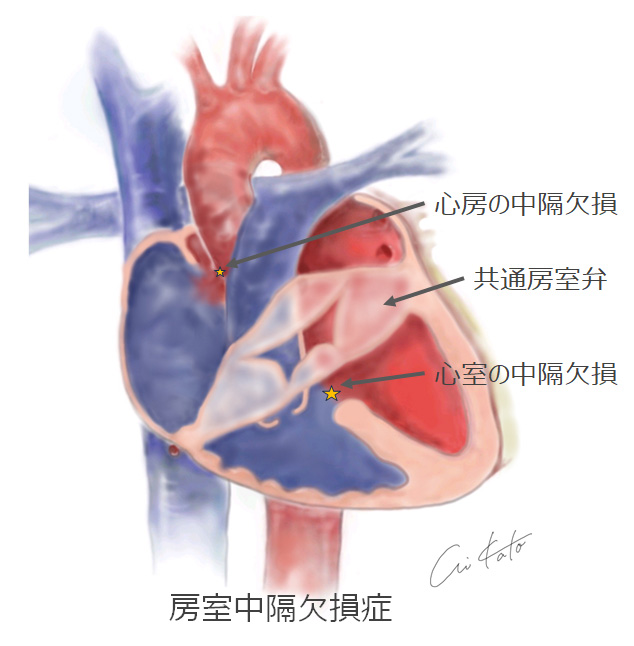

房室中隔欠損症(Atrioventricular Septal Defect:AVSD)

左心房と右心房を隔てる壁(心房中隔)と左心室と右心室を隔てる壁(心室中隔)の両方にまたがる大きな欠損があり、心房と心室間で血液が交通する疾患です。

また、心房と心室間の逆流防止弁は正常に分割されず(僧帽弁と三尖弁)、大きな一つの弁(共通房室弁)となっています。そのため肺血流が著しく増加し、新生児期や乳児期早期に肺や心臓に負担をかけることとなり、治療介入が必要となります。

術式や手術時期は、症例ごとに違いますが新生児期に肺血流が増加し、多呼吸などの症状が出る場合は肺動脈絞扼術(肺動脈を縛り肺血流を制限する手術)を施行し、乳児期後期に心内修復術を行います。

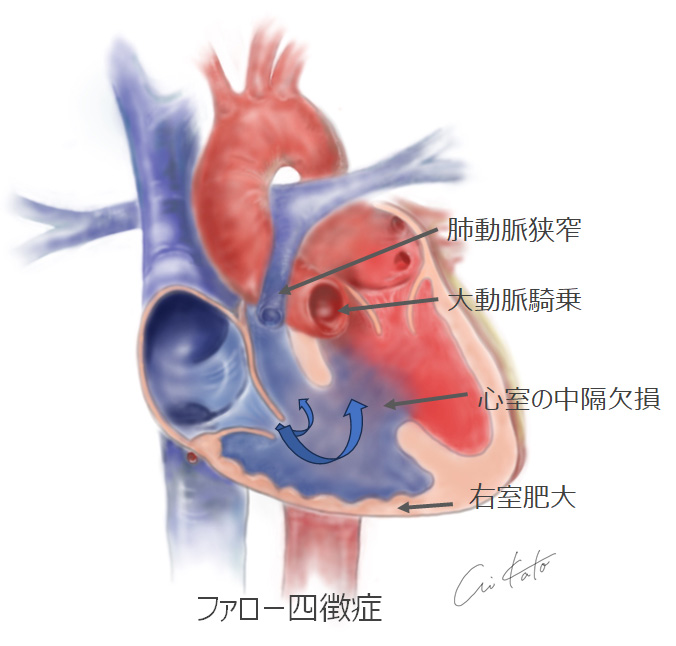

ファロー四徴症(Tetralogy of Follot:TOF)

心室中隔欠損、肺動脈狭窄、大動脈騎乗及び右室肥大を合併する疾患を、ファロー四徴症といいます。

肺動脈への流出路が狭いことにより、肺血流は減少してしまうため、全身に送り出す酸素の量が減ってしまい、児の顔色や指先が紫のような色(チアノーゼ)となります。

肺動脈狭窄が高度の場合は、乳児期にチアノーゼがひどくなり、BTシャント手術(人工血管にて大動脈の枝と肺動脈を吻合する手術)が必要となります。

生後1年ぐらいで心室中隔欠損閉鎖術及び肺動脈形成術を行います。

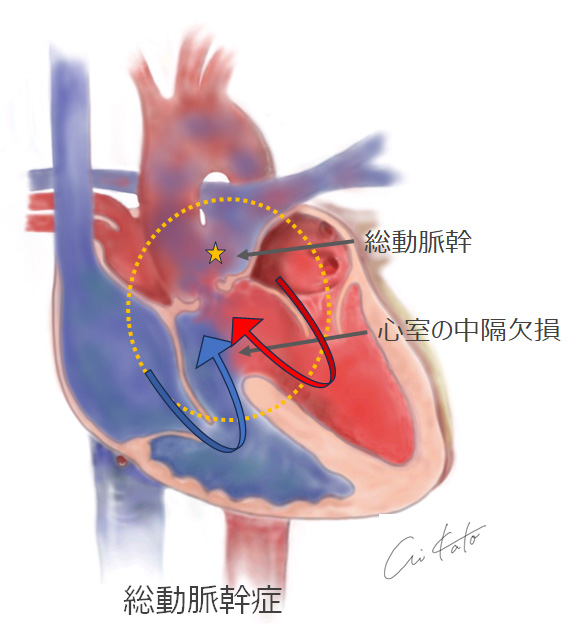

総動脈幹症(Truncus Arteriosus:TA)

大動脈と肺動脈が心臓からまとまった一本の血管(動脈幹)として起始している疾患であり、両方の心室から心室中隔欠損を介して、動脈血と静脈血が動脈幹に流れ込みます。

新生児早期から肺血流は増加し、肺鬱血をきたし肺高血圧状態になります。

治療は、新生児期早期に肺動脈絞扼術を施行してから、体重増加が十分得られた時期に心室中隔欠損閉鎖術及び肺動脈・右室流出路形成術を行います。

症例によっては姑息術を行わず、一期的根治術を行う場合もあります。

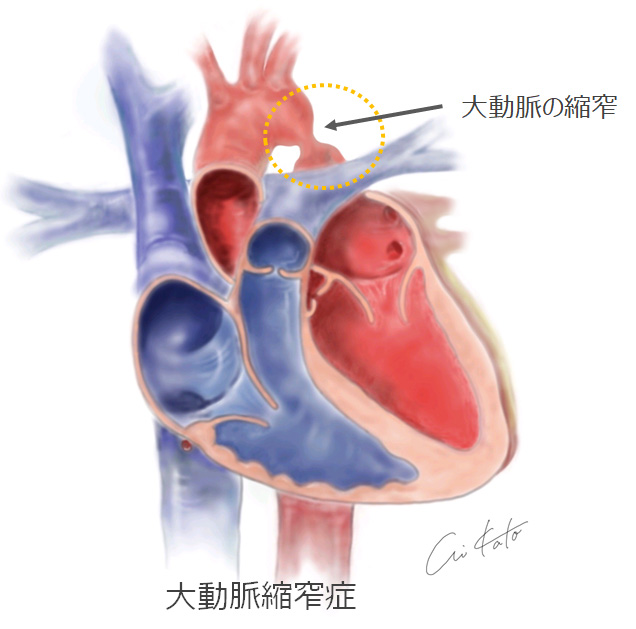

大動脈縮窄症(Coarctation of the Aorta:CoA)

左腕に血液を送る枝を出したあとの大動脈が狭くなった箇所がある状態で、出生後動脈管が閉鎖するに従って、下半身への血流が減少し、非常に状態が悪くなる疾患です。

胎児診断がついていれば、生後からプロスタグラディン製剤を投与し、新生時期や乳児期早期に大動脈再建手術を施行します。

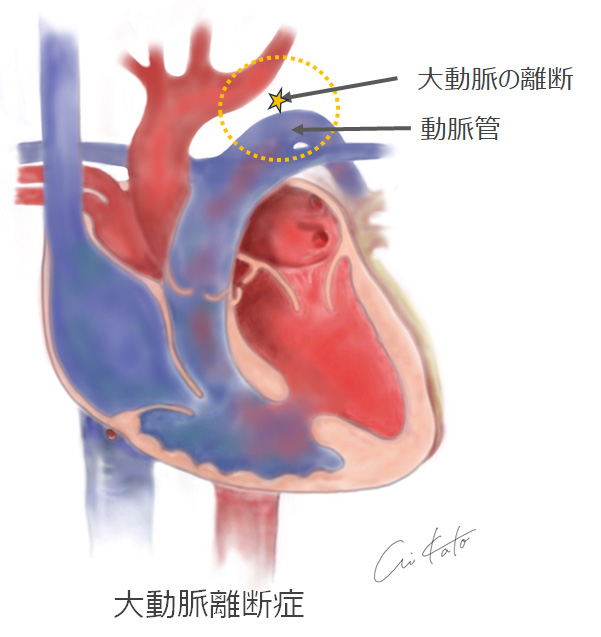

大動脈離断症(Interruption of the Aorta:IAA)

大動脈弓(大動脈のうち頭や腕に枝を出す部分)の一部が完全に離断しており、下半身への血流が途絶してしまう疾患です。

胎児期には動脈管を通して肺動脈から下半身へ血液を流しますが、出生後動脈管が閉鎖するにつれて下半身への血流は途絶え、腎機能不全などのショック状態となります。

多くの場合心室中隔欠損症を合併します。

胎児診断がついていなければ、重篤な状態となって専門施設に搬送され、緊急的手術が必要となる場合がありますが、胎児診断がついている場合は、プロスタグランディン製剤を投与して動脈管を開存させておき、状態が落ち着いたところで大動脈再建術及び心室中隔欠損閉鎖術を行います。

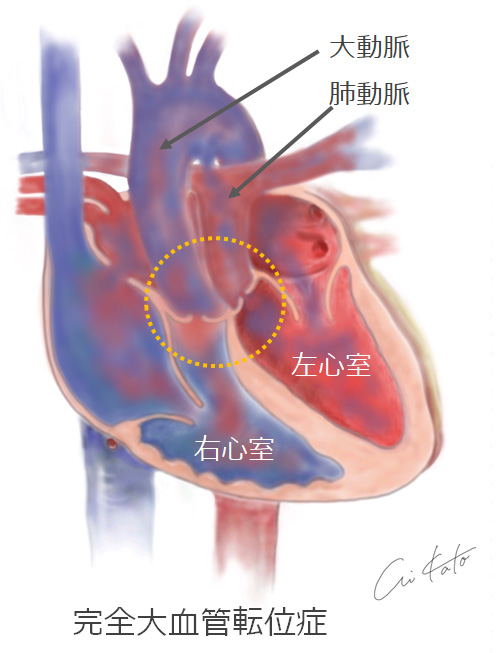

完全大血管転位症(Transposition of the great artery:TGA)

大動脈が右心室から起始し、一方肺動脈は左心室から起始するため、生後すぐにチアノーゼを示し、直ちに治療を必要とする疾患です。

循環を維持するためには動脈管や卵円孔の開存が必要であり、卵円孔が狭小しチアノーゼの進行を認める場合は、心臓カテーテルによるバルーン心房中隔裂開術を生後数日以内に行います。生後1−2週間ほどで大動脈スイッチ手術(ジャテン手術)を行います。

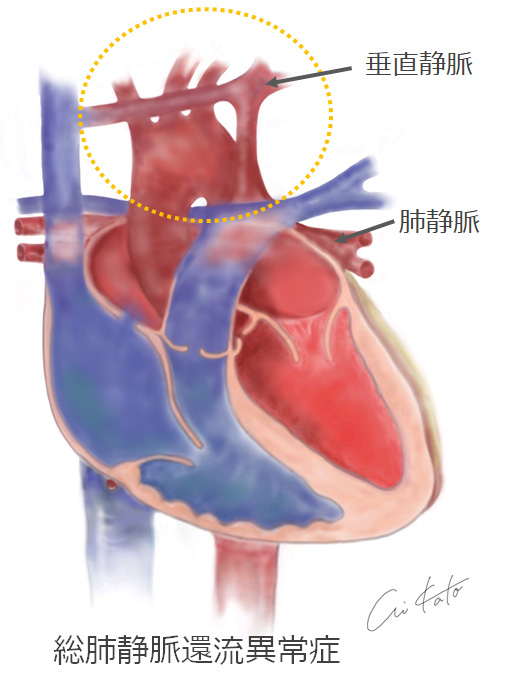

総肺静脈還流異常症(Total anomalous pulmonary venous connection:TAPVC)

肺から動脈血を心臓に戻す血管である肺静脈が、通常では還流するはずの左心房に接続せずに全身から帰ってくる静脈に還流する疾患です。そのため、動脈血と静脈血が混ざることによるチアノーゼや、混合した血液が右心房右心室に戻り、結果として肺血流が増加することによる肺鬱血の状態となります。

上心臓型は肺静脈が上大静脈に接続し、下心臓型は肺静脈が下大静脈に接続します。多くの場合肺静脈が体静脈に接続する過程の血管が閉塞し、肺鬱血が増強し新生児期から重症となることがあります。新生児期または乳児期早期の手術が必要となります。

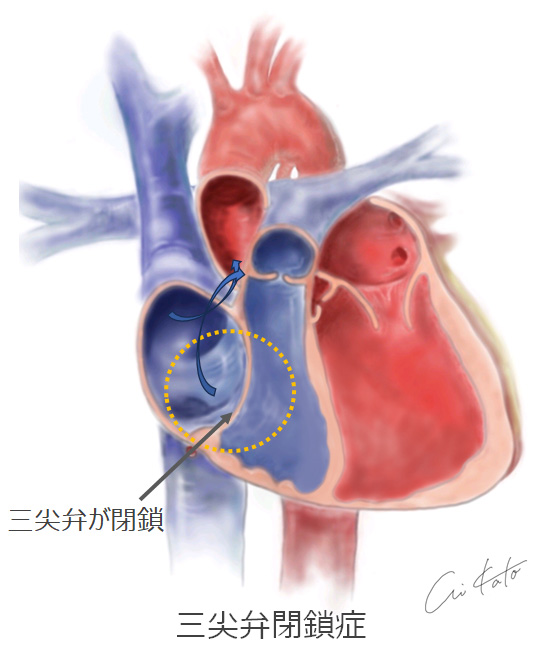

三尖弁閉鎖症(Tricuspid Atresia:TA)

右心房と右心室の交通が遮断されている疾患であり、右心房に還流する静脈血は卵円孔または心房中隔欠損を通して左心房に入ります。

右心室は非常に小さく肺への血液の流れを確保するために心房中隔欠損や動脈管を必要とする場合があります。

治療方針は肺動脈の形態の違いにより変わりますが、肺動脈が閉鎖もしくは狭窄が強い場合はBTシャント手術(大動脈の枝から肺動脈に人工血管を使用して接続する手術)を行ってから、グレン手術(上大静脈と肺動脈を接続する手術)、フォンタン手術(人工血管を使用して下大静脈と肺動脈を接続する手術)と段階的に手術を行い、チアノーゼをなくします。

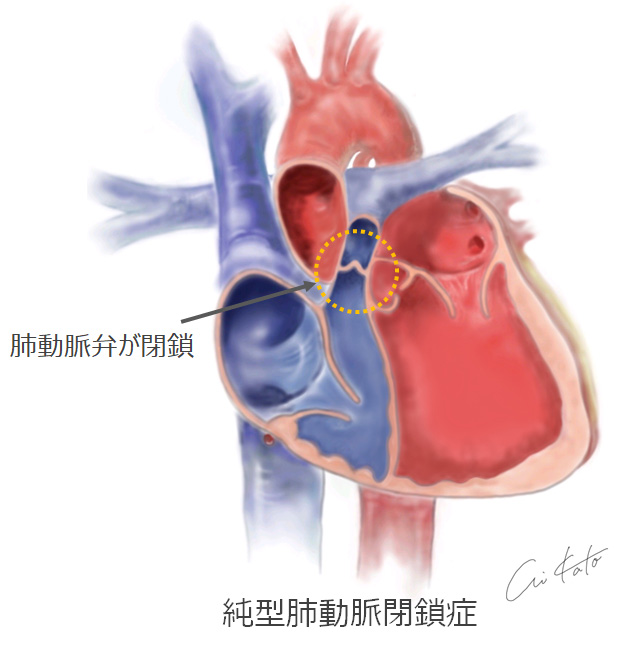

純型肺動脈閉鎖症(Pulmonary atresia with intact ventricular septum:PAIVS)

肺動脈が右心室との接合部位で完全に閉鎖している疾患です。

右心房に還流した静脈血は心房中隔欠損孔を通って左心房に流れ、動脈血と混合し左心室に流入します。右心室は通常低形成であり、肺血流を維持するために動脈管が開存している必要があります。

新生児期にBTシャント手術(大動脈の枝から肺動脈に人工血管を使用して接続する手術)を施行します。その後右心室が成長していれば、心房中隔欠損閉鎖術と右室流出路再建を施行します。右心室の成長が不十分であれば、フォンタン手術(人工血管を使用して下大静脈と肺動脈を接続する手術)を目指します。

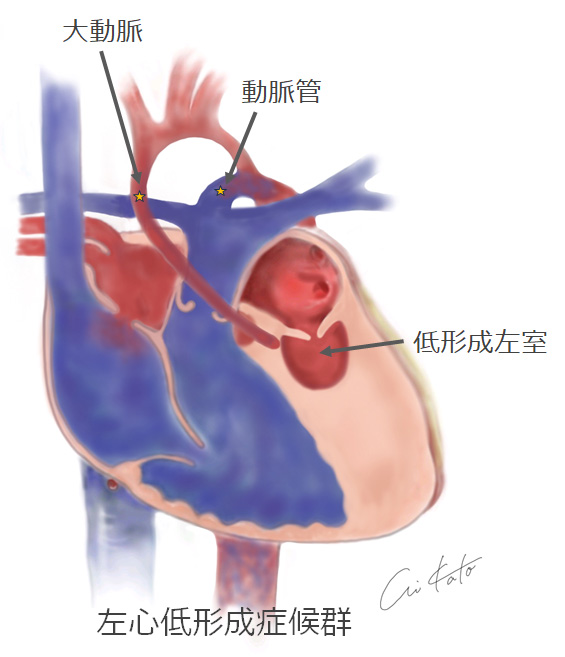

左心低形成症候群(Left Ventricular Hypoformation syndrome:HLHS)

左心房、左心室、そして大動脈が非常に低形成であり、このため全身への循環が保てなくなる疾患です。

先天性心疾患の中で最も重症な疾患の一つであり、出生直後から適切な治療を行う必要があります。

治療戦略は、治療施設や疾患の病態によって様々ですが、多くの場合生後1ヶ月ぐらいでノーウッド手術と呼ばれる手術が行われます。これは右心室から起始している肺動脈の一部と低形成な大動脈を接続して右心室から全身へ血液を拍出するようにします。同時に肺血流を維持するために大動脈から肺動脈へのシャントまたは右室から肺動脈への導管を接続します。また、動脈血を左心房から右心房を経由して右室に還流させるために心房中隔切り除く手術も行います。その後状態が落ち着き、体重増加が望めた時期にグレン手術(上大静脈を肺動脈に接続する手術)、1歳から3歳くらいでフォンタン手術(人工血管を使用して下大静脈と肺動脈を接続する手術)を行います。

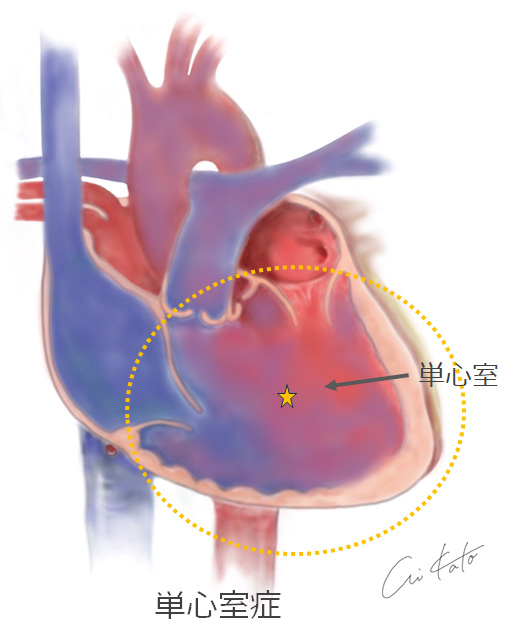

単心室症(Single Ventricle:SV)

右心房と左心房が一つの心室(左室もしくは右室)に繋がっており、もう一方の心室は全くないか、とても小さい状態の疾患です。

多くの場合生後早期にチアノーゼ、多呼吸や体重増加不良が出現します。

また、他の心血管の構造異常(肺動脈狭窄もしくは閉鎖、房室弁の異常、大動脈縮窄もしくは離断)を合併することが多いです。

治療は、2心室修復は不可能ですが、グレン手術(上大静脈と肺動脈を接続する手術)やフォンタン手術(人工血管を使用して下大静脈と肺動脈を接続する手術)を行い、心内での動脈血と静脈血の混合をなくし、チアノーゼを改善させます。

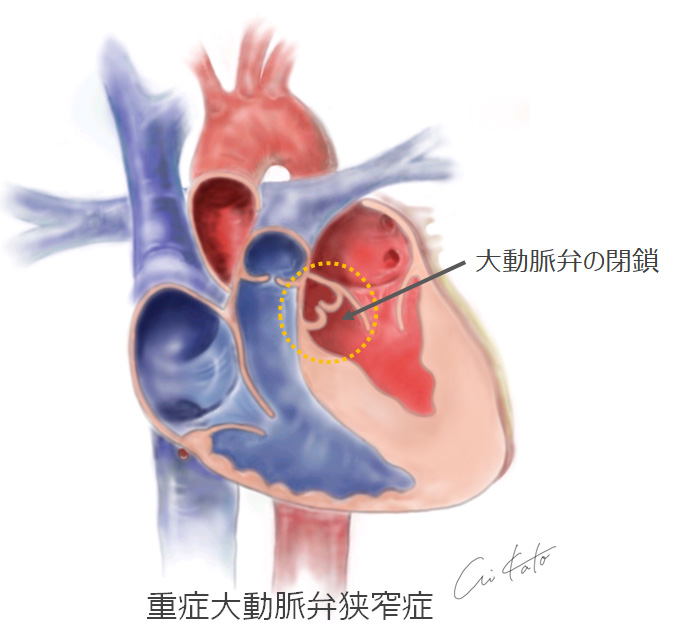

重症大動脈弁狭窄症(Severe aortic stenosis)

大動脈弁が非常に狭く、左室から血液を全身に送れない状態です。左室流出路の狭窄により左室の機能が低下し、左室低形成症候群になることがあり、出生後に動脈弁に対する治療が必要です。

胎児期に病状が進行する場合、胎児治療として大動脈弁バルーン拡張術(胎児超音波検査を行いながら、母体の腹壁から胎児の大動脈弁狭窄部に向けて針を刺し、狭窄部位をバルーンで拡張する)を行う事があります。

頻脈性不整脈(Fast heart rhythms)

心臓を動かす電気刺激の伝導路の異常で、胎児の心臓の拍動が正常を外れて速くなる状態(心拍数180拍/分)をいいます。無症状のことが多いですが、長期にわたって不整脈が続くと胎児水腫や子宮内死亡となることもあり、その場合は胎児治療として、母体への抗不整脈薬を投与することがあります。