対象疾患説明

Conditions we treat胸部の疾患

腹部の疾患

双胎の疾患

泌尿生殖の疾患

染色体の疾患

泌尿生殖の疾患

総排泄腔症・総排泄腔遺残

(Persistent Cloaca)

総排泄腔症・総排泄腔遺残とは

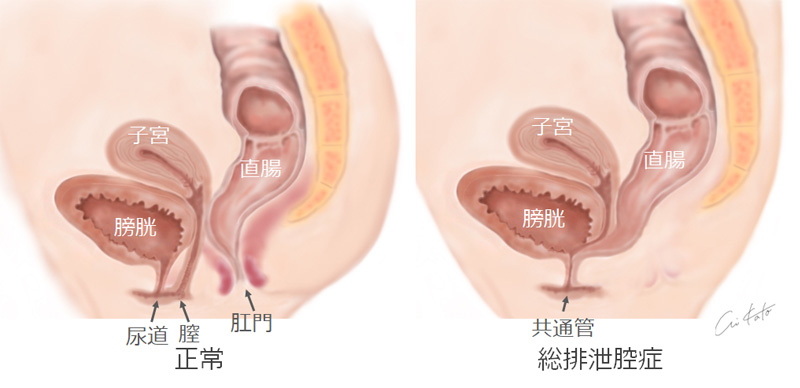

総排泄腔とは胎生早期に存在する臓器です。尿道・膣・直腸は総排泄腔に開口し、総排泄腔からは共通管と呼ばれる管が会陰に開口しており、会陰部には一つの孔のみを認めます。

通常、胎生6週頃から総排泄腔は膀胱・子宮・直腸に分離し、それぞれが尿道・膣・直腸として会陰に開口するようになります。

しかし、総排泄腔症・総排泄腔遺残では、総排泄腔の分離がうまくいかず、総排泄腔が生後も残存している状態を指します。

総排泄腔症の種類

総排泄腔症は直腸肛門奇形疾患スペクトラムの一疾患として考えられています。

総排泄腔症は、共通管3㎝以下の群と共通管3㎝以上の群に分類され、治療法が異なります。

原因

原因は不明ですが、SHH(ソニックヘッジホック)やGli2, Gli3などの遺伝子異常も報告されています。

発生頻度

1/20000-50000人の割合で生じます。

胎児期の超音波所見

排尿障害として、膀胱拡大、水膣症(尿が膣に逆流し拡張する)、水腎水尿管を認めることがあります。水膣症は胎児腹腔内嚢胞や重複膣として見つかることもあります。

水膣症があり、膣に尿や便が溜まると卵管経由で腹腔内に漏出し腹水となったり、胎便性腹膜炎が生じ腹部膨満、腹水、腸管拡張などを認めることもあります。

又、腎・尿路、心臓、消化管、骨軟部組織などの合併奇形を認めることが多いです。

胎児期の症状

通常は無症状で経過しますが、高度の排尿障害から羊水過少、肺低形成となったり、水膣症や腹水で腹部膨満を呈する場合、生後呼吸管理のリスクとなるため妊娠中のモニタリングが必要です。

胎児治療

現時点で総排泄腔症に対する胎児治療はありませんが、胎児腹水穿刺や膣穿刺など報告例があります。

分娩時期・方法

合併奇形がなければ、妊娠38週以降の経腟分娩を目指します。

生後の症状・治療

生後、通常の新生児管理を行いながら、診察、超音波検査、レントゲン検査などを行い、総排泄腔症の有無、腎・上部尿路・膣の状態、合併奇形の有無などを評価します。

総排泄腔症と診断がついたら、生後24-48時間頃に人工肛門造設術を行い、尿路系への便汚染を予防します。

排尿障害があった場合、間欠的導尿や、稀に皮膚膀胱瘻が必要になることもあります。

水膣症が改善しない場合、膣へドレナージチューブ挿入術を行う事があります。

その後成長を待って、膀胱鏡・膣鏡・下部消化管造影などで病型を評価したのち、根治手術を行います。