対象疾患説明

Conditions we treat胸部の疾患

腹部の疾患

双胎の疾患

泌尿生殖の疾患

染色体の疾患

心疾患

胎児心臓超音波検査について

大阪大学医学部附属病院 胎児心臓超音波専門外来

大阪大学医学部附属病院では、日本胎児心臓病学会認定の「胎児心エコー専門施設」として、年間100-150例の胎児心エコー診断を行っています。

心臓疾患だけではなく全身臓器全てを総合的に診断し、治療につなげています。

胎児心臓超音波検査とは

超音波検査機器技術の発達により、近年は出生前に心疾患が診断される例が多くなってきております。胎児心臓超音波検査は、胎児期の小さい心臓を先天性心疾患の知識を持った者が診断する極めて専門性の高い検査です。

心疾患に関する重大な異常は検知することが可能ですが、疾患によっては胎児期では極めて分かりにくいものもあり、確定診断は生後に行う場合もあります。

心疾患の胎児診断を行う目的

先天性心疾患は大変な重病というイメージを持たれるかもしれませんが、多くの場合は軽症です。しかし、中等症・重症の心臓病の中には出生後すぐに治療を必要とする場合があります。診断が遅くなることで、治療ができる施設に到着した時には重篤な状態となり、救命率が下がる可能性があります。

心疾患を胎児診断する目的は、出生後すぐに治療を必要とする疾患を事前に診断し、治療可能な施設で赤ちゃんが生まれる前からしっかり管理を行いながら、出生後の治療を十分に準備し、生後の治療をスムーズに行うようにすることです。

大阪大学医学部附属病院での心疾患に対する胎児診断体制

大阪大学医学部附属病院では、産婦人科医師から胎児心疾患の疑いがある症例を紹介いただき、小児循環器専門医資格を有する医師を中心としたチームで診断体制を構築しております。

胎児診断がついた症例に関しては、産婦人科、小児科循環器グループ、新生児グループ、心臓血管外科、小児外科、集中治療科、NICUやICUスタッフ、及び臨床心理士と出生前カンファレンスを定期的に行っており、周産期管理方法や出生後の検査や治療に関して話し合い、出生後の治療に備えています。

胎児心臓超音波検査の実際

胎児心臓超音波検査は、日本胎児心臓病学会/日本小児循環器学会から発行されている胎児心エコーガイドライン(第2版)に基づいて施行しております。

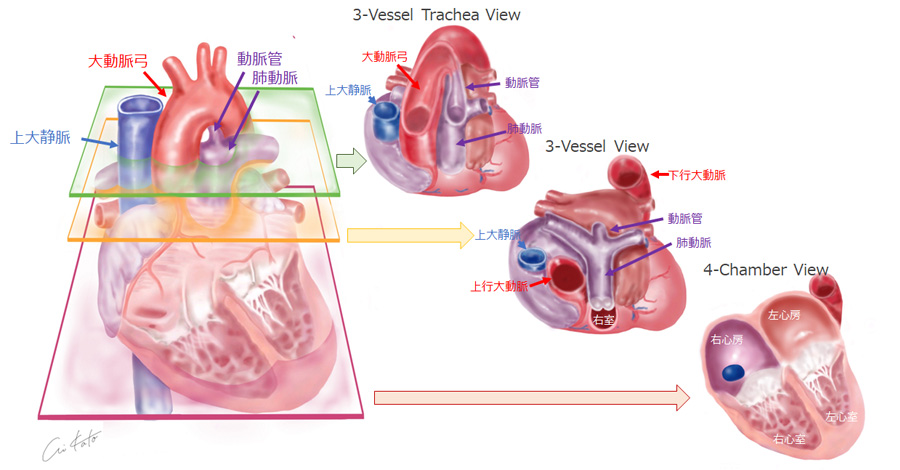

以下の図のように、母体を介して胎児の心臓を注意深くスキャンしていき、診断を行なっていきます。

動いている胎児の心臓を検査するので、胎児の位置や体の向きによっては診断可能な画像を描出するのが困難な場合があるため検査時間は30分から1時間ほどかかる場合があります。また、診断精度を上げるため2名以上の検者で確認しながら検査を行なっております。検査中は、患者さまの体調の変化に十分配慮いたしますので、安心して検査を受けていただけます。

胎児診断にて心疾患が見つかった胎児のご家族へ

お腹の中にいる胎児の心臓に異常が見つかった時、ご両親を含めた家族の方は大変な不安を感じられるかもしれません。その不安が少しでも軽減されるように当院では、疾患の特徴や、出生後の治療の流れや、入院中の家族とお子さんの過ごし方や、将来どのような生活ができるかなど、十分な時間をかけてご家族にお話しさせていただきます。

また、説明で十分に理解ができない場合や、また新しい心配や不安なことができた場合には検査日以外でも何度でもお話しさせていただきますので、産婦人科担当医に相談してください。