対象疾患説明

Conditions we treat胸部の疾患

腹部の疾患

双胎の疾患

泌尿生殖の疾患

染色体の疾患

泌尿生殖の疾患

胎児卵巣嚢腫

(Ovarian cyst)

胎児卵巣嚢腫とは

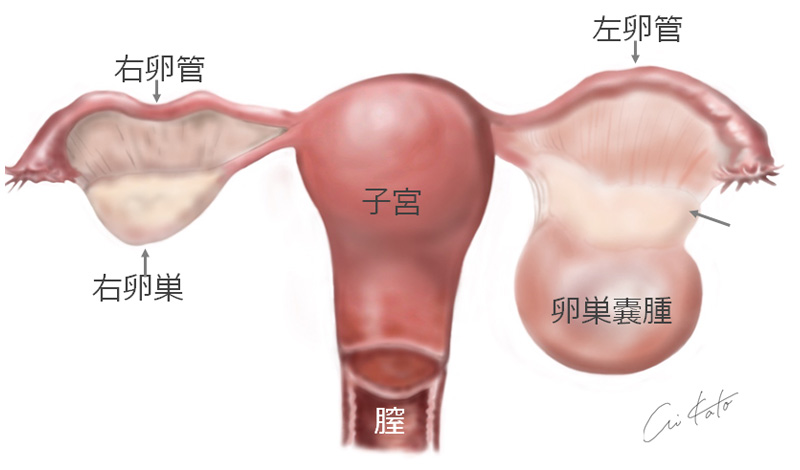

卵巣嚢腫とは卵巣内に液体貯留を認める病態で、卵巣径が20mm以上のものと定義されています。

卵巣嚢腫は、出生前に診断される胎児腹腔内嚢胞の中で最も頻度の高い疾患です。

胎児卵巣の成熟は妊娠29週以降に生じるため、妊娠29週以降に診断されることがほとんどです。

卵巣嚢腫の種類

卵巣嚢腫は、単純性嚢胞(Simple cyst)と血塊や隔壁を認める複雑性嚢胞(Complex cyst)に分類されます。

複雑性嚢胞は、卵巣茎捻転を強く疑う所見で約40-50%に認めると報告されています。(図1,2参照)

原因

胎児由来のゴナドトロピン、母体由来のエストロゲン、胎盤由来のゴナドトロピンによるホルモン刺激により機能性の濾胞性嚢胞が生じると考えられています。

発生頻度

1/2600人の割合で生じます。

胎児期の超音波所見

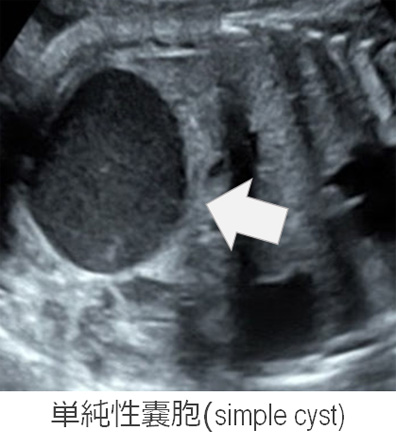

胎児超音波検査にて、胎児腹腔内に20㎜以上の低輝度の液体貯留のある嚢胞病変を認めます。その際、腎臓、尿管、膀胱、胃、腸管が正常である事、胎児が女児であることを確認します。

単純性嚢胞では、嚢胞内は均一な低輝度病変です。

複雑性嚢胞では、嚢胞内は高輝度を示したり、液面形成を認めたりします。

胎児期の症状

通常は無症状ですが、卵巣嚢胞が大きい場合は、卵巣茎捻転、嚢腫破裂が生じる場合があります。

胎児治療

胎児卵巣嚢腫は30mmをこえると卵巣茎捻転を起こすリスクが上昇することから、当院では37週未満、嚢胞径35mm以上の単純性卵巣嚢腫に対して胎児治療を行います。

①超音波ガイド下嚢胞穿刺

お母さんの腹壁に局所麻酔を行い、お母さんの腹部から細い針を卵巣嚢腫内に挿入し、嚢腫内容液を吸引します。

嚢胞穿刺により、生後の胎児卵巣摘出の必要性が有意に低下すると報告されています1)。(治療あり2.9%、治療なし22.2%)

当院では過去10年間に36例の胎児卵巣嚢腫を経験し、嚢胞穿刺は4例行い、全例卵巣温存できています。

分娩時期・方法

妊娠37週以降に母体の状態に合った分娩方法(通常は自然経腟分娩)で分娩を行います。しかし、妊娠37週以降で嚢胞径が35mm以上の単純性嚢胞の場合には、生後手術が必要となる可能性を考え、誘発分娩を考慮します。

生後の症状・治療

35㎜以下の単純性卵巣嚢胞の場合は、卵巣茎捻転のリスクが少なく、超音波検査を繰り返し行いながら卵巣嚢腫が縮小することを確認します。

35㎜以上の単純性卵巣嚢胞の場合は、卵巣茎捻転の予防目的に、小開腹もしくは腹腔鏡手術で卵巣嚢腫ドレナージもしくは嚢腫切除術を行います。

複雑性卵巣嚢腫の場合には、経過観察を継続します。他方の卵巣が正常であれば、妊孕性や女性ホルモン機能は良好です。

参考文献

- In-utero aspiration vs expectant management of anechoic fetal ovarian cysts: open randomized controlled trial. Diguisto C et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2018;52(2):159–164