対象疾患説明

Conditions we treat胸部の疾患

腹部の疾患

双胎の疾患

泌尿生殖の疾患

染色体の疾患

その他の疾患

胎児脊髄髄膜瘤

(Myelomeningocele)

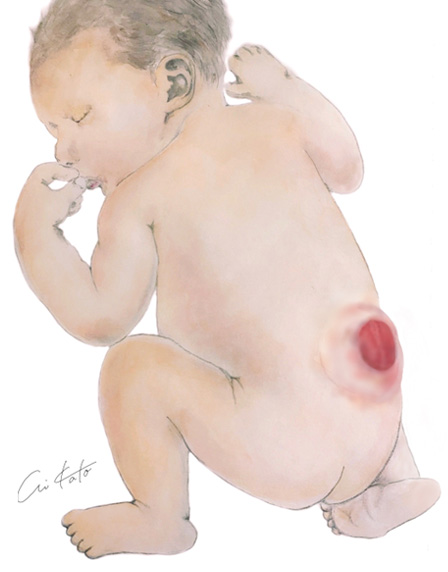

胎児脊髄髄膜瘤とは

脊椎の背側が癒合していない二分脊椎は、脊髄神経が皮膚や筋肉などで覆われている閉鎖性二分脊椎と、脊髄神経が皮膚や筋肉などで覆われていない開放性二分脊椎に分類されます。

脊髄髄膜瘤は開放性二分脊椎症の一つで、脊椎の一部が欠損し、脊髄神経は外に露出している状態です。

露出した脊髄神経は損傷を受けるため、病変部より尾側の神経障害が生じ歩行障害・排尿障害・排便障害などを来します。脳全体が下側に落ち込むキアリ奇形II型という状態や、脳脊髄液(脳や脊髄に流れている液体)の流れが障害されることで生じる水頭症を合併することも多いです。

原因

妊娠28日ごろに生じる神経管(脳や脊髄の基)閉鎖が不完全であることが原因と言われています。

発生頻度

本邦での発生頻度は約1/2000人で、出生数は約400名/年です。

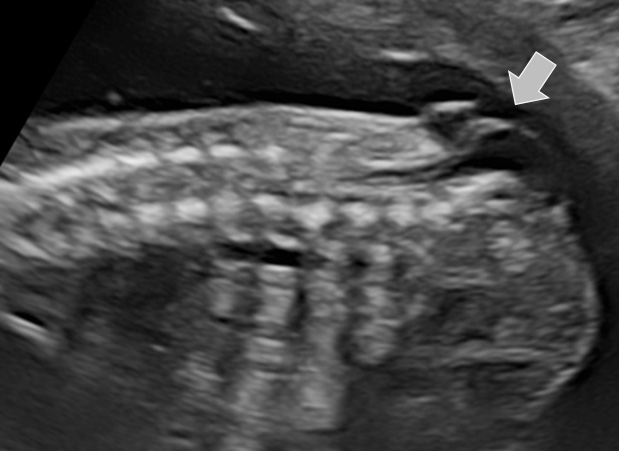

胎児期の症状

妊娠初期・中期は多くは無症状で経過し、下肢の運動を認めることが多いです。妊娠後期になると、神経障害が進み下肢の運動が消失したり、内反足などの足の変形を認めたりします。

胎児治療

脊髄髄膜瘤では、脊髄神経が子宮内で徐々に損傷を受け障害が進行することが報告され、脊髄神経機能を温存することを目的として胎児治療が行われます。

①子宮開放胎児脊髄髄膜瘤閉鎖術

妊娠19週0日―妊娠25週6日の間で、病変部位が第1腰椎から第1仙椎レベル、キアリ奇形を伴う胎児が対象となります。

母体に全身麻酔を行い、開腹、子宮切開を行います。子宮切開創から胎児の背中の一部露出させ、脊髄髄膜瘤の修復術を行い、胎児を子宮内に戻した後、子宮を縫合、腹壁を縫合し妊娠を継続するという手術です。

2011年の米国の報告では、胎児手術を行った児は新生児期に手術を行った児に比べて、生後、水頭症が改善し脳室腹腔シャント術が必要な児が有意に減少し(新生児手術82%⇨胎児手術40%)、キアリ奇形II型が改善し(新生児手術96%⇨胎児手術64%)、下肢の運動機能が改善し自立歩行できる可能性(補助具含む)が高くなりました(新生児手術21%⇨胎児手術42%)参考文献1。当院では、2020年4月より臨床研究として開始しました。

- 臨床研究の詳細について

-

大阪大学では、脊髄髄膜瘤胎児手術の早期安全性試験を行っています。

臨床研究の目的は?

脊髄髄膜瘤では、髄膜瘤病変よりおしり側の脊髄が支配している神経が子宮内で損傷を受けます。その為、足、膀胱、直腸の神経機能が低下し、運動障害や排尿・排便に問題が生じます。

近年の研究にて、お母さんのおなかの中にいる間(胎児期)に髄膜瘤閉鎖術(脊髄髄膜瘤胎児手術)を行うと、生まれた後の髄膜炎を予防できる以外にも、足の神経の機能が良くなること、一人で動ける可能性が高くなること、水頭症(側脳室という脳の一部に水がたまる)が改善しその後脳室腹腔ドレナージ術をしなくてもよい可能性が高まることが分かってきました。この脊髄髄膜瘤胎児手術は、まだ日本ではまだ行われていません。しかし、お子様の神経機能と生活の質を改善させる可能性があり、日本での普及が期待されています。

本研究は、海外で行われている脊髄髄膜瘤胎児手術を、日本で安全に行えることを評価することを目的にしています。臨床研究の対象基準は?

この研究は、以下の条件を満たす方を対象としています。なお、担当医師の判断によっては参加できないこともあります。

【胎児】

■参加条件

- 胎児診断された胸椎1-仙椎1レベルの脊髄髄膜瘤もしくは脊髄披裂の胎児

- 後脳ヘルニア合併症がある胎児

- 手術日が妊娠19週0日から25週6日の胎児

- 単胎の胎児

■参加していただけない条件

- 脊髄髄膜瘤に関連しない重篤な先天性奇形合併がある胎児

- 脊椎後弯30度以上の胎児

- 多胎である胎児

【母体】

■参加条件

- 同意取得時の年齢が20歳以上の方

- 本研究の目的及び内容を説明し、同意文書に署名をいただいた方

■参加していただけない条件

- 子宮頸管長<20㎜

- 早産既往(<37週)

- 子宮頸管無力症

- 常位胎盤早期剥離の既往

- 前置胎盤

- 肥満(BMI>35)

- 妊娠前からのインスリン治療を要する糖尿病

- Rh血液型不適合

- 母体HIVウイルス陽性、B型肝炎ウイルスHBe抗原陽性、C型肝炎ウイルス抗体陽性

- 子宮奇形

- 既往子宮手術(帝王切開も含む)

- 社会的サポートが得られない

- 精神的疾患を有する

- その他、研究責任者、研究分担者が本研究の対象として不適当と判断した場合

その他、研究に参加するためにはいくつかの基準があります。また、研究参加に同意された後でも、その基準にあてはまるかどうかの事前の検査の結果によっては参加いただけない場合もあります。

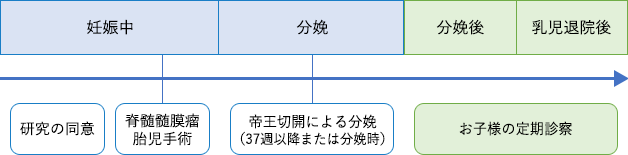

胎児手術の流れは?

以下の方法で脊髄髄膜瘤胎児手術を行います。- 母親に硬膜外麻酔・全身麻酔を行います。

- 母親の下腹部に10㎝程度の皮膚・皮下切開をおき、子宮を露出させます。

- 超音波装置を用いて、胎児・胎盤の位置を確認します。

- 胎盤から十分離れた位置で子宮を5㎝程度切開します。

- 胎児の背中にある脊髄髄膜瘤の閉鎖術を行います。

- 子宮壁、腹壁を閉じて手術終了です。

- 手術後は、安静や子宮抑制剤を使用しながら子宮抑制を防いで、可能な限り長期に妊娠継続できるように管理します。入院期間は約5-7日程度で、その後は外来で経過観察を行いますが、状況に応じて変更する場合もあります。妊娠37週以降で帝王切開による出産が目標です。

研究期間および目標症例数は?

試験実施期間:2020年4月~2024年3月

目標症例数:15例臨床研究の実施施設は?

胎児治療の実施施設は大阪大学医学部附属病院と国立成育医療研究センターです。

大阪大学医学部附属病院・国立成育医療研究センターへご紹介いただいた場合、まず選択基準・除外基準に照らし合わせて、胎児手術の対象者になるかどうかの判断をさせていただきます。研究対象者となった場合の、その後の流れを下図に示します。

問い合わせ先は?

- 大阪大学大学院医学系研究科 産科婦人科学 兼任教授

- 遠藤 誠之 (えんどう まさゆき)

- TEL: 06-6879-3351(代表)

- 国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター 胎児診療科部長

- 和田 誠司 (わだ せいじ)

- TEL: 03-3416-0181(代表)

分娩時期・方法

胎児手術を行った場合は、子宮収縮抑制を行いながら妊娠を継続し、妊娠36週での帝王切開による分娩を目標とします。しかし早産になるリスクが高い為、定期的なフォローが必要です。

胎児手術を行わない場合には、妊娠37週以降に髄膜瘤を保護する目的で帝王切開での分娩を行います。

生後の症状・治療

脊髄髄膜瘤は、生後に、水頭症の悪化、キアリ奇形に伴う呼吸障害、下肢運動機能障害、下肢の変形・脱臼・関節拘縮、排尿障害、排便障害などを認めることがあり、多職種による総合的なケアが必要です。

胎児手術を行った場合は、上記症状に対して必要な治療を行います。

胎児手術を行わない場合は、生後に髄膜瘤閉鎖術を行い、その後、上記症状に対して必要な治療を行います。

参考文献

- 1. A randomized trial of prenatal versus postnatal repair of myelomeningocele. Adzick NS et al. N Engl J Med 2011;364(11):993-1004