対象疾患説明

Conditions we treat胸部の疾患

腹部の疾患

双胎の疾患

泌尿生殖の疾患

染色体の疾患

双胎の疾患

双胎間輸血症候群

(Twin-Twin transfusion syndrome:TTTS)

双胎間輸血症候群とは

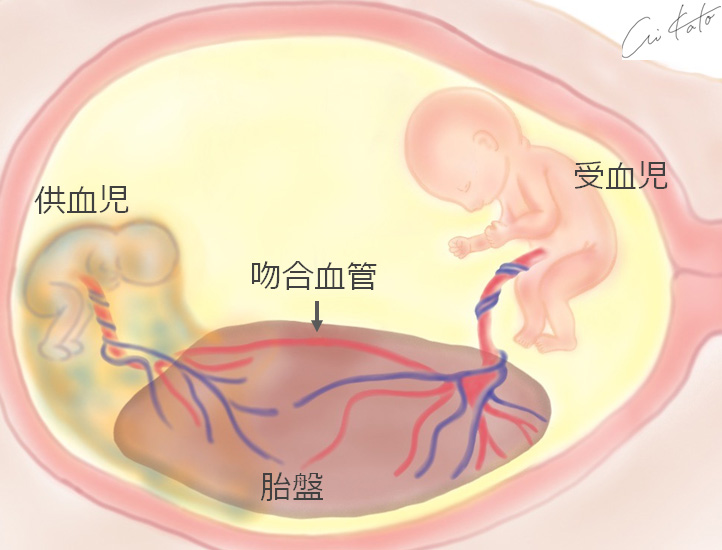

双胎間輸血症候群とは、双胎の中でも一絨毛膜双胎という胎盤が一つの場合に生じる病態です。双子の赤ちゃんはそれぞれ一つの胎盤に臍帯でつながり胎盤からの血流を受けていますが、それぞれの赤ちゃんに由来する血管が胎盤表面でつながっている場合(吻合血管)があります。通常は互いの血液が両方の胎児の間を行ったり来たり流れながらもバランスがとれていれば問題がないのですが、バランスが崩れると双胎間輸血症候群が生じます。

胎児期の症状

双胎間輸血症候群が進行すると、血液を送り出している胎児(供血児)は、発育不全で小さくなり、尿量が少なくなるため腎不全や羊水過少となり、胎児水腫や子宮内死亡を、一方、血液をもらっている方の胎児(受血児)は全身がむくんできて、心不全、胎児水腫、羊水過多となり胎児水腫や子宮内死亡を呈します。

発生頻度

一絨毛膜双胎の10-15%に生じます。

胎児期の超音波所見

胎児超音波検査にて、一絨毛膜双胎であること、双胎の成長発達、羊水量、膀胱内尿量、臍帯動脈・臍帯静脈・静脈管内の血流などを評価すると同時に、胎児心エコーを行い心機能の評価を行います。

供血児の羊水が2㎝以下、受血児の羊水が8㎝以上で双胎間輸血症候群と診断されます。

重症度評価

双胎間輸血症候群の診断が確定したら以下の分類にそって重症度を評価します。

| 供血児 | 受血児 | |

|---|---|---|

| Stage I | 羊水過多(DVP≧8㎝) | 羊水過少(DVP<2㎝) |

| Stage II | 膀胱内尿消失 | |

| Stage III | どちらかの双胎が血管内ドップラー異常 | |

| Stage IV | 双胎の片方もしくは両方が胎児水腫 | |

| Stage V | 双胎の片方もしくは両方が子宮内死亡 | |

胎児治療

双胎間輸血症候群は無治療だと病態が進行し子宮内死亡に至るので、重症度が進行する場合積極的に胎児治療を行います。

①胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術

(FLP: fetoscopic laser photocoagulation for communicating vessels)

妊娠16週以降26週未満の双胎間輸血症候群に対する第一選択の胎児治療法です。

母体に硬膜外麻酔と局所麻酔を行い、母体の腹壁に小さな皮膚切開を行い子宮内に胎児鏡という内視鏡を挿入し、双胎間輸血症候群の原因となる胎盤前面の吻合血管を凝固焼灼して、両児間の血流の行き来を止める根治療法です。

②羊水除去術

胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術が行えない場合に行います。

母体に局所麻酔を行い、注射針を子宮内に挿入し、余分な羊水を除去します。羊水過多症による症状(子宮収縮や母体の圧迫症状)を軽減すること、および妊娠期間を延長することが目的です。

治療成績と予後

胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー焼灼術による生存率は80%(両児とも生存できる割合が70%、少なくとも一児が生存できる割合が90%前後)、神経学的後遺症は10%未満です。参考文献1,2

一方、羊水除去術による生存率は50-60%、神経学的後遺症は25%程度です。

分娩時期・方法

双胎間輸血症候群の発症時期や重症度を総合的に考慮し分娩方法を決めますが、双胎間輸血症候群の平均分娩時期は妊娠31-32週です。分娩方法は、お母さんの状態に合った分娩方法(主には自然経腟分娩)で行います。

生後の症状・治療

分娩により双胎間輸血症候群の状態から解放されます。

生まれた後は、児の状況に合わせて、貧血、子宮内発育遅延、高拍出性心不全、胎児水腫などに対しては治療を行います。

参考文献

- The experience of modified sequential selective laser photocoagulation of communicating vessels technique for twin-twin transfusion syndrome. Murata S et al. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018;31(9):1137-1141.

- Fetoscopic laser coagulation in 1020 pregnancies with twin-twin transfusion syndrome demonstrates improvement in double-twin survival rate. Diehl W et al. Ultrasound Obstet Gynecol. 2017;50(6):728-735.